간호대학생의 보건의료 간호정책 교육요구도 분석

Abstract

This study sought to investigate the educational needs of nursing students with respect to healthcare nursing policies.

This was a descriptive study conducted on 4th year nursing students. Data were analyzed using the independent t-test, paired t-test, and one-way ANOVA for differences in importance and knowledge level. Educational needs were analyzed using Importance-Performance Analysis(IPA) and the Borich formula.

The student’s perceptions of the importance showed significant differences in the areas of ‘major satisfaction’, ‘sufficiency of educational opportunities’, and ‘willingness to participate in education’. There were significant differences in the level of knowledge regarding the ‘sufficiency of educational opportunities’, ‘policy contents’, and ‘willingness to participate’. All 38 items showed significant differences in importance and knowledge levels. The results of IPA showed that the items corresponding to the 2nd quadrant area were the ‘concept of healthcare system’, ‘healthcare financing’, ‘relationship between healthcare and nursing policy’, ‘differential nursing management fee system’, ‘domestic and international nursing policy’, and ‘comprehensive plan to support nursing personnel’. All these items ranked in the top 10 in the Borich needs assessment.

Nursing educators need to design a new curriculum that uses the interest triggered by the current enactment of the Nursing Act as an opportunity to improve the health policy capacity of students.

Keywords:

Health Policy, Education, Needs Assessment, Students, Nursing키워드:

보건정책, 교육요구도 분석, 간호대학생I . 서 론

1. 연구의 필요성

우리나라의 보건의료 환경은 고령화와 저출산에 따른 인구구조의 변화와 함께 만성질환 증가, 신종 감염병 출현 등으로 질병 구조가 변화되고 있으며(Ministry of Health and Welfare, 2019), 제한된 의료자원의 분배 문제를 해소하고 보건의료전달체계의 효과적인 운영을 위한 보건의료정책 개선의 필요성이 대두되고 있다. 이에 의료인은 의료법에 명시된 보건의료서비스 제공 역할 이외에도 보건의료 이슈나 정책에 관심을 가질 필요가 있다(Han & Kim, 2020).

간호사는 보건의료 정책 참여를 통해 국가 건강에 기여할 수 있는 큰 잠재력과 책임이 있는 직종으로 간호사가 보건의료 정책 과정에 보다 적극적으로 참여해야 한다는 데에는 강한 공감대가 형성되어 있다(Ellenbecker et al., 2017). 2023년 간호계는 간호법 제정에 따른 일련의 사태를 경험하면서 정책입안의 중요성과 정책집행 과정의 참여의 중요성을 다시 한 번 깨닫게 되었다.

그러나, 우리나라 간호정책의 현실은 간호정책을 펼치기에는 아직 인색할 뿐만 아니라 간호 관련 단체가 보건의료 정책 수립과 집행에 적극적으로 개입하는 목소리도 크지 않다. 이러한 현상은 미국에서도 일찌감치 제기된 바로 여러 문헌에서 간호사가 건강 정책에 대해 교육을 받아야 한다는 지속적인 권장 사항과 간호사의 참여에 대한 많은 요구에도 불구하고 정책 개발에 참여하지 않거나 최소한으로 참여(Boswell et al., 2005; Cohen & Muench, 2012; Romain-Lapeine, 2016; Spenceley et al., 2006) 하는 것에 대한 문제 제기가 있어왔다. Spenceley 등(2006)은 이를 간호사들이 보건의료 정책을 ‘간호 실무 및 연구와 거의 관련이 없다’고 인식하기 때문이라고 하였고, Romain-Lapeine (2016)은 정책 문제에 대한 간호사의 무관심이 참여 부족의 원인이라고 제기한 바 있다. 여기에 Ellenbecker 등(2017)은 간호사를 위한 보건의료 정책 교육내용이 국가차원의 보건의료 정책에 초점을 맞춘 매우 광범위하고 지나치게 야심적인 권장사항에서 기인하는 것일 수 있다는 의견을 제시하기도 하였다.

미국간호대학협회에서는 학사과정인 간호교육의 입문 단계와 전문간호사 과정인 고급 간호실무 단계에서 달성해야 하는 역량 전반에 걸쳐 적용되는 8개의 개념에 보건정책을 포함하였다(American Association of Colleges of Nursing, 2021). 우리나라에서도 간호교육인증평가원에서 간호학 학사학위과정의 간호교육역량에 간호정책 활동 참여, 인구집단을 위한 보건의료서비스 제공 시 사회경제적 영향 파악, 건강불평등 해소를 위한 사회적 정의 옹호를 제시하고 대학에서는 이를 달성하기 위한 교육과정 설계와 평가를 시행할 것을 요구한다(Korea Accreditation Board of Nursing Education [KABON], 2021).

이렇듯 대학과 간호교육자는 학생의 정책역량 발전을 촉진할 책임이 있으나 국내에서 간호대학생의 정책교육에 대한 연구는 극히 드물어 간호학 전공심화과정 학생을 대상으로 보건의료 간호정책 교과목에서의 팀기반 학습의 효과를 확인한 연구(Pak & Byun, 2019)와 보건의료 간호정책 교과목 수업을 통한 정치효능감, 정치참여 및 정치 관심도 수준의 차이 변화를 확인한 연구(Kim & Kim, 2023) 외에는 찾아보기 어렵다. 이에 간호사의 정책참여 저조의 원인이 적절하지 않은 정책교육에 있다는 Ellenbecker 등(2017)의 의미심장한 주장에 기인해 보았을 때, 보건의료 간호정책 교육의 방향성 정립을 위해 국내 간호대학생의 보건의료 간호정책 교육요구도 분석이 필요할 것으로 생각된다.

교육요구도 분석은 특정 교육 분야에 대하여 학습자가 지각하는 ‘중요도’와 ‘현재 수준’ 간의 차이를 파악하고, 이를 통해 교육이나 훈련이 필요한 영역에 대한 우선순위를 도출하여 현재 이루어지고 있는 교육이나 훈련에 대한 최적의 개선 방안을 모색하는 방법이다(Borich, 1980). 교육요구도를 알아보기 위해 활용하는 Importance-Performance Analysis (IPA) 매트릭스 분석은 중요수준과 현재수준을 기준으로 좌표평면을 작성하고 이에 따라 개선 필요정도를 결정하는 분석방법으로 우선적으로 해결해야하는 사항이나 내용 등을 결정하는데 유용한 정보를 제공해주기 때문에 교육과정을 재구성하는데 용이하다(Martilla & James, 1977). 그러나 항목의 수가 많거나 항목 수준 간 차이가 근소한 경우 우선순위를 분별하기에 제한이 있는 단점이 있어 이를 보완하기 위해 Borich 교육요구도 분석을 병행하여 시행한다(Shin et al., 2020). Borich 교육요구도 분석은 중요도와 현재 수준 간 차이를 모두 합산한 후 중요도에 가중치를 부여하여 순위를 매기는 방법으로 각 항목 간 우선순위의 변별력을 높일 수 있다(Borich, 1980; Oh et al., 2014).

이에 본 연구에서는 간호대학 4학년 학생을 대상으로 IPA와 Borich 교육요구도 분석 방법을 이용하여 보건의료 간호정책 교육요구도를 확인하고 이를 통해 간호대학생의 정책역량을 향상시킬 수 있는 교육과정 개발을 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 보건의료 간호정책 교육과정 마련의 기초자료를 제공하기 위해 간호대학생을 대상으로 보건의료 간호정책 교육요구도 조사를 수행하는 것으로 구체적인 목적은 다음과 같다.

- ∙ 간호대학생의 일반적 특성에 따른 보건의료 간호정책 교육내용 중요도와 지식수준을 파악한다.

- ∙ IPA를 활용하여 간호대학생의 보건의료 간호정책에 대한 교육요구도를 파악한다.

- ∙ Borich 요구도 분석기법을 활용하여 간호대학생의 보건의료 간호정책 교육요구도의 우선순위를 파악한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 간호대학생의 보건의료 간호정책 관련 교육내용 중요도와 지식수준, 교육요구도를 파악하기 위한 서술적 조사연구이다.

2. 연구 대상

6개 대학 간호학과 4학년 재학생을 대상으로 설문조사를 실시하였다. G*power 3.2 프로그램을 이용하여 양측검정 Paired t-test, 효과 크기 0.3, 유의수준 0.05, 검정력 0.95일 때 산출된 최소 표본 수는 147명 이었다. 중도탈락률 10%와 불성실한 응답을 고려하여 전체 연구대상자는 160명으로 하였고 총 154명이 응답하였다. 이 중 불성실한 응답자는 없어서 154부를 자료 분석에 사용하였다.

3. 연구 도구

자가 보고식 설문지를 사용하여 대상자의 일반적 특성, 보건의료 간호정책 교육내용 중요도와 지식수준을 파악하였다.

대상자의 일반적 특성은 간호학 전공 교수 2인의 자문을 통해 성별, 연령, 학업성적, 전공 만족도, 보건의료 간호정책 행사 참가 여부, 보건의료 간호정책 관련 교육 이수 여부, 보건의료 간호정책 관련 특강 또는 세미나 참여 여부, 보건의료 간호정책 교육기회의 충분성, 보건의료 간호정책 교육내용의 충분성, 보건의료 간호정책 교육 참여의향 여부로 구성하였다.

보건의료 간호정책 교육 내용 중요도와 지식수준을 파악하기 위해서 국내 보건의료 간호정책 관련 문헌고찰 내용과 관련 전공(지역사회간호학, 간호관리학) 교수 2인의 자문을 통해 예비문항을 구성하였다. 도출된 예비문항은 내용 타당도 검증을 위해 간호대학 교수 2인, 대한간호협회 소속 실무진 1인을 통해 산출된 내용 타당도 계수(Content Validity Index, CVI)를 분석하였다. CVI는 전혀 관련 없다(1점), 다소 관련 있다(2점), 상당히 관련 있다(3점), 매우 관련 있다(4점)로 CVI .80 이상인 문항을 선정 기준으로 하였다. 이와 함께 추가하거나 삭제해야 하는 문항, 문항에 대한 의미전달의 정확성과 적절성, 영역 구분에 대한 전문가 의견을 반영하여 수정하였다. 최종 선정된 문항은 ‘국가보건의료체계’, ‘보건의료정책’, ‘간호정책’ 3개 영역 38항목이고 CVI 평균은 .96이었다. 각 영역은 하위영역을 구분하여 ‘국가보건의료체계’에는 4개의 하위영역(보건의료체계의 이해, 보건의료체계의 구성, 사회보장제도, 진료비지불보상제도)에 총 11개의 항목이, ‘보건의료정책’ 에는 2개의 하위영역(보건의료정책의 이해, 우리나라의 보건의료정책)에 총 9개의 항목이, ‘간호정책’에는 5개의 하위영역(간호정책 개요, 간호인력개발정책, 병원간호정책, 지역사회간호정책, 간호정책의 방향)에 총 18개의 항목이 포함되었다.

보건의료 간호정책 교육내용 중요도는 ‘전혀 중요하지 않음’ 1점에서 ‘매우 중요함’ 5점인 리커트 5점 척도를 사용하였으며, 점수가 높을수록 대상자들이 인식하는 중요도가 높음을 의미한다. 보건의료 간호정책 지식수준은 ‘모름’ 1점에서 ‘매우 잘 알고 있음’ 5점인 리커트 5점 척도를 사용하였고 점수가 높을수록 지식수준이 높음을 의미한다.

4. 자료 수집

본 연구는 보건복지부 공용기관생명윤리위원회에서 연구 승인을 받은 후(No. 2023-1348-001) 2023년 12월 26일부터 2024년 1월 8일까지 자료를 수집하였다. 대상자는 서울/경기/강원도/충청도/경상도 소재 6개 간호대학의 협조를 얻어 표집하였다. 구글 폼을 이용한 온라인 설문조사지 접속 주소를 모집안내 공지문에 삽입하여 각 대학의 4학년 단체 대화방 싸이트와 학생 게시판에 공유하였다. 설문조사의 전 과정에서 무기명을 유지하였고 모든 개인정보는 외부에 노출되지 않도록 하였으며, 응답을 원하지 않는 경우에는 언제라도 철회할 수 있음을 설명하였다. 또한 연구에 참여한 대상자에게 설문조사 후 소정의 답례품을 제공하였다.

5. 자료 분석

수집된 자료는 IBM SPSS statistics version 28.0.1 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) 프로그램을 이용하여 분석하였다.

대상자의 일반적 특성은 빈도, 백분율, 평균, 표준편차를 산출하였다. 일반적 특성에 따른 교육내용 중요도와 지식수준은 평균, 표준편차, Independent t-test, one-way ANOVA로 분석하고 사후검정은 Scheffé’s test로 분석하였다. 보건의료 간호정책 교육내용 중요도와 지식수준의 차이는 Paired t-test를 이용하여 검증하였고 교육요구도는 IPA와 Borich 공식을 이용하여 분석하였다.

IPA는 분석하고자 하는 두 변수인 지식수준을 X축, 중요도를 Y축으로 설정하고, 변수의 평균값을 기준으로 4사분면으로 나눈 후, 각 항목별 평균 점수의 분포 위치를 표시하는 방법이다. 1사분면은 중요도와 지식수준이 모두 높으므로 현 상태 유지가 요구되는 현상유지(Keep Up the good work, KU) 영역이며, 2사분면은 중요도는 높지만 지식수준은 낮으므로 개선을 위한 중점투자가 필요한 중점개선(Concentrate Here, CH) 영역이다. 3사분면은 중요도와 지식수준이 모두 낮은 점진개선(Low Priority, LP) 영역이며 4사분면은 중요도는 낮지만 지식수준은 높으므로 축소가 필요한 초과달성(Possible Overkill, PO) 영역을 의미한다(Lee et al., 2023).

Borich 요구도 분석은 요구되는 역량 수준(Required Competence Level, RCL), 현재의 역량 수준(Present Competence Level, PCL), 요구되는 역량 수준의 평균값(Mean of RCL, MCL), 전체 사례 수(N)를 이용하여 계산한다. 본 연구에서 RCL은 중요도, 그리고 PCL은 지식수준에 해당한다. Borich 교육요구도는 중요도가 높고 지식수준이 낮을수록 교육요구도 점수가 높음을 의미하며, 산정 공식은 다음과 같다(Borich, 1980).

Borich 교육요구도=∑(RCL-PCL) X MCL / N

RCL(Required Competency Level): 중요도

PCL(Present Competency Level): 지식수준

MCL(Mean of RCL): 중요도의 평균

N: 전체 사례 수

Ⅲ. 연구 결과

1. 일반적 특성

본 연구에 참여한 대상자는 여학생이 87.7%이었다. 연령대는 20-24세가 64.3%, 학업성적은 3.5 이상 4.0 미만이 46.8%로 많았다. 간호학 전공에 대해서는 46.1%가 만족한다고 응답했다.

2023년에 있었던 간호법 제정 관련 문화행사에 응답자의 62.3%가 참가했고 지역사회간호학이나 간호관리학 교육과정을 제외한 별도의 보건의료 간호정책 관련 교육 이수 여부에 대해서는 79.2%가 이수하지 않았으며 보건의료 간호정책 관련 특강이나 세미나 등에의 참여 여부에 대해서는 50.0%가 참여경험이 있다고 응답했다. 보건의료 간호정책 관련 교육기회가 충분하다고 생각하는지 묻는 항목에 대해서 보통이다(37.7%), 그렇지 않다(34.4%), 그렇다(15.6%), 전혀 그렇지 않다(7.1%), 매우 그렇다(5.2%) 순으로 응답했으며 교육내용이 충분하다고 생각하는지 묻는 항목에 대해서 보통이다(37.7%), 그렇지 않다(27.3%), 그렇다(20.8%), 전혀 그렇지 않다(8.4%), 매우 그렇다(5.8%) 순으로 응답했다. 향후 관련 교육이 있을 경우 참여 의향 여부에 대해서는 89.6%가 참여할 의향이 있다고 했다(Table 1).

2. 일반적 특성에 따른 보건의료 간호정책 교육내용 중요도와 지식수준

보건의료 간호정책 교육내용 중요도는 전체 평균 4.08±0.67점(5점 만점)이었다. 대상자의 일반적 특성에 따른 보건의료 간호정책 교육내용별 중요도는 전공 만족도(F=5.21, p=.001), 보건의료 간호정책 교육기회의 충분성(F=2.98, p=.021), 보건의료 간호정책 교육 참여의향 여부(F=8.93, p=.003)에 따라 유의한 차이를 보였다. 우리나라의 간호대학 교육 과정에서 보건의료 간호정책 관련 교육 기회가 ‘매우 충분하다’고 응답한 학생의 중요도 인식도가 ‘보통’이라고 응답한 학생에 비해서 높았고, 향후 정책관련 교육에 참여할 의지가 있는 경우에서 중요도를 높게 인식했다.

보건의료 간호정책 지식수준은 전체 평균 3.21±0.72점(5점 만점)이었다. 대상자의 일반적 특성에 따른 보건의료 간호정책 지식수준은 보건의료 간호정책 교육기회의 충분성(F=4.54, p=.002), 보건의료 간호정책 교육내용의 충분성(F=4.23, p=.003), 보건의료 간호정책 교육 참여의향 여부(F=4.41, p=.037)에 따라 유의한 차이를 보였다. 우리나라의 간호대학 교육 과정에서 보건의료 간호정책 관련 교육 기회가 ‘매우 충분하다’고 응답한 학생이 그 외 다른 응답 모든 그룹보다 현재 지식수준이 높았고, 우리나라의 간호대학 교육 과정에서 보건의료 간호정책 관련 교육내용이 ‘매우 충분하다’고 응답한 학생이 ‘매우 그렇지 않다’, ‘그렇지 않다’, ‘보통’으로 응답한 학생에 비해서 현재 지식수준이 높았으며, 향후 정책 관련 교육에 참여할 의지가 있는 경우에서 현재 지식수준이 높았다(Table 2).

3. 보건의료 간호정책 교육요구도

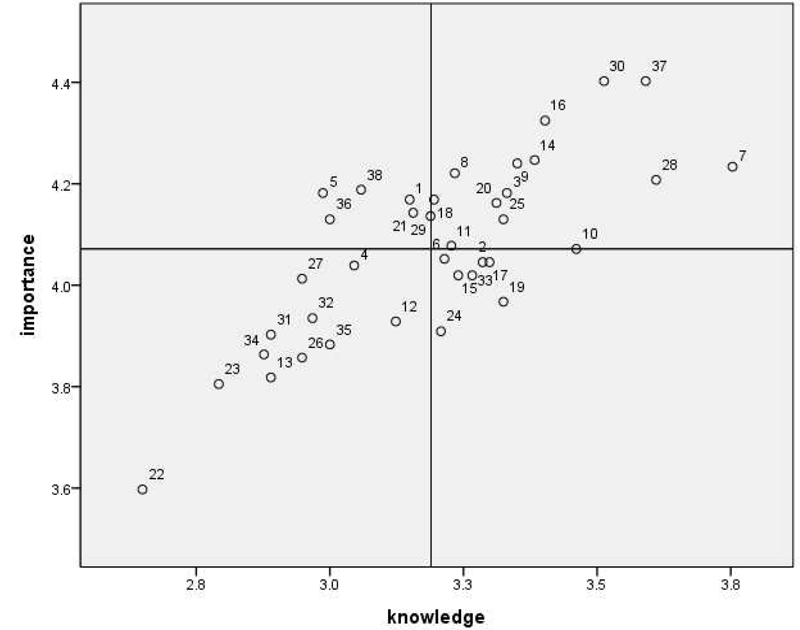

IPA를 이용한 보건의료 간호정책 교육요구도 분석결과는 Figure 1과 같다. 중요도는 높으나 지식수준이 낮게 나타나는 2사분면 중점개선(CH) 영역에 해당하는 항목은 국가보건의료체계 영역에서 1번 ‘보건의료 체계의 개념’, 5번 ‘보건의료 재원’, 간호정책 영역에서 21번 ‘보건의료와 간호정책의 관계’, 29번 ‘간호등급제(간호관리료차등제)’, 36번 ‘국내외 간호정책 방향’, 38번 ‘간호인력 지원 종합대책’ 이었다.

Importance-performance analysis matrix1) Concept of health care system, 2) Types of health care systems, 3) Health care resources, 4) Health care organization, 5) Health care financing, 6) Administration, 7) Provision of health care, 8) Korean social security system, 9) Korean health insurance system, 10) Types and characteristics of medical fees reimbursement system, 11) Korean medical fees reimbursement system, 12) Concept and properties of policy, 13) Health care policy process, 14) Health care laws, 15) National health plan, 16) Communicable diseases, 17) Non-Communicable diseases, 18) Elderly health care services, 19) Visiting health care services, 20) Mental health promotion, 21) Relationship between health care and nursing policy, 22) Changes in nursing policy, 23) Nursing policy implementation organizations, 24) Status of nursing staff production, 25) APN(Advanced Practice Nurse) system, 26) PA(Physical Assistant) system, 27) Utilizing nursing staff on leave, 28) Integrated nursing care service, 29) Differential nursing management fee system, 30) Countermeasures to improve nurses' working environment and treatment, 31) National public health nurse system, 32) Community health practitioner system, 33) Visiting nursing services, 34) Integrated home visit nursing care center, 35) Industrial health management, 36) Domestic and international nursing policy, 37) Enactment of the Nursing Act, 38) Comprehensive plan to support nursing personnel

4. 보건의료 간호정책 교육요구도 우선순위

Borich 요구도 분석 공식을 이용한 보건의료 간호정책 관련 교육요구도 우선순위는 Table 3과 같다. 간호대학생이 인식한 보건의료 간호정책 교육 중요도와 지식수준의 차이 검증을 위해 Paired t-test를 시행한 결과 38개 항목 모두 유의한 차이를 보였다. Borich 요구도 분석을 시행한 결과 상위 10순위에 다음과 같은 항목이 해당되었다. 국가보건의료체계 영역 5번 항목 ‘보건의료재원’이 5.0으로 가장 높았고 간호정책 영역 38번 ‘간호인력지원종합대책’ 4.73점, 간호정책 영역 36번 ‘국내외간호정책방향’ 4.67점, 간호정책 영역 27번 ‘유휴간호인력활용’ 4.27점, 국가보건의료체계 영역 1번 ‘보건의료체계의 개념’ 4.25점, 국가보건의료체계 영역 8번 ‘우리나라의 사회보장제도’ 4.17점, 간호정책 영역 21번 ‘보건의료와 간호정책의 관계’ 4.09점, 보건의료정책 영역 18번 ‘노인보건사업’ 4.06점, 국가보건의료체계 영역 4번 ‘보건의료 조직’ 4.,01점, 보건의료정책 영역 16번 ‘감염성질환’ 3.99점 순으로 높았다.

Ⅳ. 논 의

본 연구는 IPA와 Borich 요구도 분석 방법을 이용하여 간호대학생의 보건의료 간호정책 교육요구도를 분석하기 위해 수행되었다.

본 연구 대상 학생들은 보건의료 간호정책 관련 교육기회가 충분하다고 생각하는 비율(20.8%)에 비해 그렇지 않다고 생각하는 비율(41.5%)이 높았고 교육내용 또한 충분하지 않다고 생각하는 학생 비율이 높았다. 간호사 국가고시 과목인 ‘지역사회간호학’이나 ‘간호관리학’ 교육과정을 제외한 별도의 보건의료 간호정책 관련 교육 이수 여부에 대해서 79.2%가 이수하지 않았다고 답했는데 향후 보건의료 간호정책 관련 교육이 있을 경우 89.6%가 참여할 의향이 있다고 답했다. 한국보건의료인 국가시험원에서 제시한 간호사 국가시험 출제 범위를 참고해 보았을 때, 현재 간호대학의 교육과정에서 보건의료와 간호정책 관련 교육은 대부분 지역사회간호학이나 간호관리학 수업에서 부분적으로 이루어지고 있다. 그럼에도 본 연구결과와 유사하게 학생들은 간호 정책에 대한 정보를 학교 수업에서 습득하기를 희망한다고 하였다(Park & Kwon, 2018). 국내에서 보건의료와 간호정책 관련 교육의 효과를 확인한 Park과 Byun (2019)은 간호학과 전공심화과정 학생들을 대상으로 보건의료 간호정책 교과목에서 팀기반 학습을 적용한 후 계속교육참여동기와 전문직 자아개념이 향상되었음을 보고하였고, Kim과 Kim (2023)은 보건의료 간호정책 수업에 참여한 간호학과 2학년 학생이 그렇지 않은 학생에 비해 정치효능감과 정치효능감 하위변수인 내재적 정치효능감, 정치참여의 하위변수인 소극적 정치참여 부분에서 상승했음을 확인하였다. 이처럼 간호대학생들의 교육참여 의향과 교육의 효과를 보았을 때, 이는 학생들의 정책역량을 향상시키는데 기여할 수 있도록 보건의료 간호정책 교육에 관심을 기울여야 할 때임을 시사한다.

교과과정에서의 정책교육도 중요하지만 비교과 프로그램의 활성화도 필요하다. 본 연구 결과, 보건의료 간호정책 관련 특강이나 세미나 등에의 참여 여부에 대해서는 50.0%가 참여경험이 있다고 응답했다. 정치효능감은 다양한 교육이나 체험을 통해 강화될 수 있으므로(Woo & Ha, 2023) 학교는 학생들이 건강정책에 참여할 수 있도록 준비시키기 위한 전략으로 교육과정 내에서의 교육뿐 아니라 교과 외 과정에서의 전략도 개발해야 할 필요가 있다. Ellenbecker 등(2017)은 교과 외 과정의 전략으로 입법 회의 참석, 봉사 학습 프로젝트, 인턴십 및 실습 참여 기회 제공 등을 제안하였다.

본 연구에서 보건의료 간호정책 교육내용 각 항목에 대한 중요도 평균점수는 5점 만점 중 4.08점인데 반해, 각 항목에 대한 지식수준 평균점수는 3.21점이었다. 보건의료 간호정책 교육내용에 대해 수행된 연구가 없어 직접적인 비교는 어려우나 간호대학생의 간호학 학사학위 프로그램 학습성과에 대한 중요도와 지식수준, 교육요구도 등을 분석한 기존 연구에서도 ‘보건의료정책 변화 인지’ 관련 학습성과는 대부분의 연구에서 지식수준과 중요도가 낮았다(Bae & Park, 2013; Lee & Lim, 2023; Jung & Lee, 2017; Choi et al., 2014). 이 중 Borich 공식에 의한 교육요구도를 분석한 Jung과 Lee (2017), Choi 등(2014)에 의하면 중요도와 현재 지식수준이 모두 낮아 교육요구도가 높았다. 미국에서는 1980년대 초부터 대부분의 간호학교에서 건강정책 내용을 교육과정에 통합하고 간호지도자들은 간호교육에 건강정책을 포함시키는 것의 중요성을 강조했으며(Andreoli et al., 1987), Rains와 Carroll (2000)은 간호사의 정치적 기술과 미래 간호지도자로서의 역량을 높이기 위해서 간호대학생들이 보건정책의 관점에서 생각하고 행동하도록 교육이 필요하다고 주장했다. 우리나라에서도 일찌감치 간호사의 보건정책과 정치에 대한 미래지도력을 향상시키기 위한 방법으로써 간호대학에서 가르쳐야 할 보건정책 교육의 방향과 전략을 논하였으며(Yom, 1995) 간호학 학사학위 프로그램 학습성과에 이를 반영하여 간호대학생이 졸업 시 해당 역량을 갖추도록 하였다. 그러나, 그간 및 본 연구에서 확인된 바에 의하면 학생들은 보건의료 및 간호정책에 대해서 인지도도 낮을 뿐 아니라 지식수준도 낮고 정책 관련 교육기회와 교육내용이 충분하지 않다고 생각한 것이다. 이러한 결과는 이와 관련한 연구 및 현황조사 조차 변변히 없는 우리나라 간호계 상황(Kim & Kim, 2023)과도 무관하지 않다. 우리나라의 간호대학 교육 과정에서 보건의료 간호정책 관련 교육 기회가 ‘매우 충분하다’고 생각하는 경우와 향후 정책관련 교육에 참여할 의지가 있는 경우에서 정책에 대한 중요도를 높게 인식하고 현재 지식수준이 높았고, 우리나라의 간호대학 교육 과정에서 보건의료 간호정책 관련 교육내용이 ‘매우 충분하다’고 생각하는 경우 현재 지식수준이 높은 것으로 확인된 본 연구결과를 보더라도 학부 과정에서의 교육이 매우 중요함을 알 수 있다.

Romain-Lapeine (2016)은 정책 문제에 대한 간호사의 무관심이 참여 부족의 원인이라고 밝힌 바 있어 간호대학생 시기부터 무관심을 관심으로 전환시키기 위한 다양한 교육전략이 필요하다 하겠다. 더하여 Ellenbecker 등(2017)의 제안처럼 보다 중점적이고 단계적인 접근 방식이 더 효과적일 수 있을 것이다.

이에 본 연구에서 보건의료와 간호정책 관련 항목별 교육요구도 분석을 위해 IPA를 적용한 결과, 중점개선(CH) 영역이 6개로 도출되었으며 국가보건의료체계 영역에서 ‘보건의료 체계의 개념’과 ‘보건의료 재원’, 간호정책 영역에서 ‘보건의료와 간호정책의 관계’, ‘간호등급제(간호관리료차등제)’, ‘국내외 간호정책 방향’, ‘간호인력 지원 종합대책’ 이 해당되었다. 이들 항목은 Borich 요구도 분석결과 상위 순위에 모두 포함되었다. 간호대학생들은 보건의료체계에 대한 기본 개념이 중요하다고 인식하고 있으나 실제로는 이에 대해 잘 모른다고 인식하고 있으며 보건의료체계를 구성하는 하부요소인 보건의료 재원에 대해서도 중요도와 지식도에 차이를 보였다. 보건의료체계란 한 국가나 사회가 그 구성원의 건강수준을 향상시키기 위한 보건의료서비스의 생산, 소비, 분배에 관련되는 요인들 간의 구조적, 기능적 체계를 총칭하는 것으로 이에 관한 법률과 제도 전반을 의미한다(Lassey et al., 1997). 간호사는 보건의료 분야에 영향력을 가진 존재이며 그들이 속한 지역사회와 국가 뿐 아니라 국제적 차원에서도 보건의료 정책을 형성하는 데 필요한 지식과 기술을 요구받는 직종(de Cordova et al., 2019)으로 보건의료체계의 기본 개념에 대한 인지는 매우 중요한 내용이라 할 수 있겠다.

또한, 보건의료 재원은 치료 접근에 중요한 역할을 하기 때문에 국가 보건의료체계 내에서 자금 조달 메커니즘을 이해하는 것이 중요한데 Ellenbecker 등(2017) 또한 메디케어, 메디케이드 등을 포함한 각종 보험 급여제도에 대한 교육의 중요성을 강조하고 관련 기관 방문, 기관의 구성원 및 역할 확인, 문제점 탐색을 수행해보도록 권장하였다.

한편 Borich 요구도 분석에 의한 보건의료 및 간호정책 관련 교육요구도에서 상위 10순위를 차지한 항목은 ‘보건의료재원’, ‘간호인력지원종합대책’, ‘국내외 간호정책 방향’, ‘유휴간호인력활용’, ‘보건의료체계의 개념’, ‘우리나라의 사회보장제도’, ‘보건의료와 간호정책의 관계’, ‘노인보건사업’, ‘보건의료 조직’, ‘감염성질환’ 이었다. 이들 항목은 국가보건의료체계, 보건의료정책, 간호정책 영역 전반에 걸쳐 다양하게 분포되어 있는 것으로 학생들의 다양한 관심사가 반영된 것으로 생각된다. 그 중에서도 요구도가 높은 항목이 많은 영역은 간호정책 영역이었다. 학생들은 ‘간호인력지원종합대책’이나 ‘국내외 간호정책 방향’, ‘유휴간호인력활용’과 같은 간호정책의 방향과 간호인력 정책에 대한 요구도가 매우 높았다. 이는 간호사의 정치 참여에 대한 많은 요구와 관련 교육이 이루어져야 한다는 지속적인 권장에도 불구하고 국내외를 막론하고 꾸준히 지적되는 정책 개발 참여에 소극적이고 관심을 보이지 않는(Boswell et al., 2005; Cohen & Muench, 2012; Han & Kim, 2020; Jun, et al., 2014; Romain-Lapeine, 2016; Spenceley et al., 2006) 간호계의 일반적인 현상을 감안했을 때 매우 고무적인 결과라 할 수 있는데 아마도 최근 지속적으로 이슈가 촉발되고 있는 간호법 제정, 간호사 근무환경 및 처우 개선 대책 요구 증가 등으로 촉발된 관심으로 생각된다.

본 연구에 참여한 학생들은 ‘보건의료와 간호정책의 관계’ 항목에 대한 요구도도 높았는데 이는 ‘보건의료체계의 개념’에 대한 높은 요구도와 유사하게 제도나 정책의 개념을 명확히 설명하는데 어려움을 느끼며, 임상 교과목에 익숙한 학생들이 인구집단 단위에서의 보건의료와 간호정책의 관계에 대한 인지부족에서 기인한 것으로 보인다. 한국간호교육평가원에서는 2022년부터 대학의 간호교육 프로그램이 보장해야 하는 역량 중 하나로 ‘보건의료체계 내에서의 인구집단 건강관리’를 제시하고 있다(KABON, 2021). 간호대학의 교육은 학생이 향후 자신의 실무, 환자 치료 및 국가 건강에 영향을 미치는 정책 개발에 관심을 가지고 참여할 수 있도록 보건의료체계 내에서 간호정책 교육의 방향성을 정립해야 할 것이며 이에 대한 전략으로는 지역사회 단위 차원에서 지역회의 및 시민단체 행사 참여, 지역 내 정책 관련 SNS 참여로 지역의 건강 문제에 관심을 가지게 하고 참여보고서와 토론 등을 통해 건강 정책과 지역사회 건강문제의 관련성을 성찰하게 하는 방법도 구사해 볼 수 있겠다.

또한, 연구대상 학생들은 우리나라의 보건의료정책 중에서도 노인보건사업과 감염성질환 항목에 대한 교육요구도가 높았는데 노인인구 및 감염성 질환의 증가로 이에 대한 대비가 필요한 우리나라 보건의료환경(Ministry of Health and Welfare, 2019)에 대해 학생들이 민감하게 인지하고 있음을 보여주는 것으로 생각된다.

이러한 결과를 종합해 볼 때, 간호대학생의 보건의료 및 간호정책 역량은 국가보건의료체계의 개념을 포함한 보건정책의 각종 주요 내용과 간호정책을 다루는 독립된 교과목의 운영과 함께 각 간호실무 영역의 다른 교육과정에서 통합함으로써 강화될 수 있을 것이다. 이러한 커리큘럼은 체계적인 교과 및 교과 외 활동 프로그램으로 구성하여 개발되고 그 효과를 검증할 수 있는 교육이 이루어져야 할 것이다. 이와 함께 학업 및 학생활동 등을 통해 간호학 뿐 아니라 사회학, 경제학, 정치학 등의 다양한 학문에의 노출이 정치적 인식을 높이고 사회적 활동으로 이어졌다는 보고(Gebbie et al., 2000)에서처럼 간호대학에서의 다양한 학문적 교류도 고려해야 할 요소로 생각된다.

정치와 정책의 지향점은 인구집단 건강의 개선에 있으며 간호사의 근무 환경과 조건에도 직접적인 영향을 미친다는 사실(Turale & Kunaviktikul, 2019)을 고려한다면 간호교육자는 현재 간호법 제정으로 촉발된 관심을 학생들의 정책역량을 향상시킬 수 있는 기회요인으로 삼아 교육과정을 잘 고안할 필요가 있으며 정책 활동에 적극적으로 참여하여 역할 모델이 되어야 할 책임이 있다.

Ⅴ. 결 론

IPA와 Borich 요구도 분석 방법을 적용하여 간호대학 4학년 학생의 보건의료 간호정책 교육요구도를 확인한 결과, IPA에서 중요도는 높지만 현재 지식수준은 낮은 중점개선(CH) 영역에 해당하는 항목은 Borich 요구도 분석에서도 10위 이내 순위로 나타났으며 국가보건의료체계 영역에서 ‘보건의료 체계의 개념’과 ‘보건의료 재원’, 간호정책 영역에서 ‘보건의료와 간호정책의 관계’, ‘간호등급제(간호관리료차등제)’, ‘국내외 간호정책 방향’, ‘간호인력 지원 종합대책’ 이 해당되었다. Borich 공식에 의한 요구도는 ‘보건의료재원’, ‘간호인력지원종합대책’, ‘국내외간호정책방향’, ‘유휴간호인력활용’, ‘보건의료체계의 개념’ 순이었다.

본 연구는 IPA와 Borich 요구도 분석 방법을 적용하여 간호대학생의 보건의료 간호정책 교육 요구도를 분석하여 보건의료 간호정책 교육과정 커리큘럼 개발의 기초자료를 제시하였고 또한, 간호법 제정으로 새로운 장이 열리는 국내 간호계에 정책 교육에 관심을 기울일 것을 촉구했다는 점에서 의의가 있다. 그러나 일부 간호대학의 4학년생을 대상으로 하여 간호대학생 전체로 일반화하여 적용하는데 제한이 있다. 이에 단계적이고 통합적인 커리큘럼 개발을 위해서는 추후 전체 학년에서의 교육요구도의 차이와 간호실무 각 영역에서의 통합성을 고려한 교육요구도를 확인할 필요가 있으며 개설 형태와 교육시간 등에 대한 세부적인 사항에 대한 추가 연구가 필요함을 제안한다.

Acknowledgments

이 연구는 부천대학교 연구비 지원을 받아 수행되었음.This work was supported by the rearch funds from Bucheon University.

References

- American Association of Colleges of Nursing. (2021). The essentials: Core competencies for professional nursing education. American Association of Colleges of Nursing. https://www.aacnnursing.org/Portals/0/PDFs/Publications/Essentials-2021.pdf

-

Andreoli, K. C., Musser, L. A., & Otto, D. A. (1987). Health policy in nursing curriculum. Journal of Nursing Education, 26(6), 239–243.

[https://doi.org/10.3928/0148-4834-19870601-07]

-

Bae, S. H. & Park, J. S. (2013). The recognition of achievement and importance of nursing program outcome among nursing students. Journal of Korean Academic Society of Nursing Education, 19(2), 203-214.

[https://doi.org/10.5977/jkasne.2013.19.2.203]

-

Borich, C. D. (1980). A needs assessment model for conductingfollow-up studies, Journal of Teacher Education, 31(3), 39-42.

[https://doi.org/10.1177/002248718003100310]

-

Boswell, C., Cannon, S., & Miller, J. (2005). Nurses' political involvement: Responsibility versus privilege. Journal of Professional Nursing, 21(1), 5-8.

[https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2004.11.005]

- Choi, E. J., Sun, J. J., & Kim, O. H. (2014). Educational needs of program outcomes among nursing students. Journal of The KoreanDataAnalysisSociety, 16(5), 2819-2839.

-

Cohen, S. S. & Muench, U. (2012). Nursing testimony before congress: 1993–2011. Policy, Politics, & Nursing Practice, 13(3), 170–178.

[https://doi.org/10.1177/1527154412471201]

-

de Cordova, P. B., Steck, M. B. W., Vermeesch, A., Pierre, N., Rankin, A., Ohlendorf, J. M., Lawrence, S., & Derouin, A. (2019). Health policy engagement among graduate nursing students in the United States. NursingForum, 54(1), 38-44.

[https://doi.org/10.1111/nuf.12295]

-

Ellenbecker, C. H., Fawcett, J., Jones, E. J., Mahoney, D., Rowlands, B., & Waddell, A. (2017). A staged approach to educating nurses in health policy. Policy, Politics, & Nursing Practice, 18(1), 44-56.

[https://doi.org/10.1177/1527154417709254]

-

Gebbie, K. M., Wakefield, M., & Kerfoot, K. (2000). Nursing and health policy. Journalof Nursing Scholarship, 32(3), 307-315.

[https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2000.00307.x]

-

Han, N. K. & Kim, G. S. (2020). Concept development of political competence for nurses. Journal of Korean Academy of Nursing, 50(1), 81-100.

[https://doi.org/10.4040/jkan.2020.50.1.81]

-

Jun, S. Y., Ko, L. S. & Bae, K. R. (2014). Political interest, political efficacy, and media usage as factors influencing political participation in hospital nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 20(3), 342-352.

[https://doi.org/10.11111/jkana.2014.20.3.342]

-

Jung, S. Y. & Lee, E. K. (2017). Educational needs of nursing students about program outcomes. JournalofLearner-CenteredCurriculumand Instruction, 17(10), 1-25.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2017.17.10.1]

- Korean Accreditation Board of Nursing Education [KABON], (2021). Manual and standards for accreditation of baccalaureate nursing programs. Seoul: Korean Accreditation Board of Nursing Education. http://old.kabone.or.kr/HyAdmin/upload/goodFile/120240528095630.pdf

-

Kim, M. J. & Kim, K. J. (2023). Effects of health care nursing policy education on nursing students’ political efficacy, political participation, and political interest. Journal of Industrial Convergence, 21(11), 125-134.

[https://doi.org/10.22678/JIC.2023.21.11.125]

- Lassey, M. L., Lassey, W. R., & Jinks, M. J. (1997). Health care systems around the world: Characteristics,issues,reforms. Prentice-Hall, Inc.

-

Lee, M. R., Kim, J. Y., Kim, B. Y. Park, Y. Y., Han, J. Y., Lee, S. H., & Lee, H. J. (2023). Education needs for clinical nursing practice using an Importance-Performance Analysis and Borich needs assessment model: Focused on nurses in the general wards of a tertiary hospital. JournalofKoreanAcademicSociety of Nursing Education, 29(2), 124-137.

[https://doi.org/10.5977/jkasne.2023.29.2.124]

-

Lee, O. S. & Lim, J. H. (2023). Achievement of nursing program outcome among nursing students. TheJournaloftheConvergenceon Culture Technology, 9(5), 1-8.

[https://doi.org/10.17703/JCCT.2023.9.5.1]

-

Martilla, J. A. & James, J. C. (1977). Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, 41(1), 77-79.

[https://doi.org/10.1177/002224297704100112]

- Ministry of Health and Welfare. (2019). Health and welfare statistical year book 2018. (MOHW Report No. 11-1352000-000137-10). Ministry of Health and Welfare. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10411010300&bid=0019&act=view&list_no=347082&tag=&nPage=1

- Oh, S. K., Jun, J. S., & Park, Y. H. (2014). Complementing a typical educational needs analysis using a survey in setting the priority of the needs. The Journal of Research in Education, 27(4), 77-98.

-

Park, K. J. & Kwon, M. (2018). The Awareness of nursing students on Nursing Law Legislation in Korea. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, 18(11), 1-18.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2018.18.11.1]

-

Park, M. K. & Byun, H. S. (2019). The effect of Team-Based Learning on health care and nursing policy subjects in nursing department and specialized deepening course. The Journal of Learner-Centered Curriculumand Instruction, 19(21), 105-123.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2019.19.21.105]

- Rains, J. W., & Carroll, K. L. (2000). The effect of healthy policy education on self-perceived political competence of graduate nursing students. Journal of Nursing Education, 39(1), 37–40.

- Romain-Lapeine, F. (2016, September). Starting early: Influencing change through nurse engagement in health policy [Paper presentation]. Sigma Theta Tau International Leadership Connection Conference, Indianapolis, IN, United States. https://www.sigmarepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1615&context=leadership

-

Shin, J. Y., Kim, J. S., & Chung, Y. (2020) Need analysis of competence-based liberal arts education among undergraduates of I-university. KoreanJournal of General Education, 14(3), 39-54.

[https://doi.org/10.46392/kjge.2020.14.3.39]

-

Spenceley, S., Reutter, L., & Allen, M. (2006). The road less traveled: Nursing advocacy at the policy level. Policy, Politics, & Nursing Practice, 7(3), 180–194.

[https://doi.org/10.1177/1527154406293683]

-

Turale, S., & Kunaviktikul, W. (2019). The contribution of nurses to health policy and advocacy requires leaders to provide training and mentorship. International Nursing Review, 66(3), 302-304.

[https://doi.org/10.1111/inr.12550]

-

Woo, C. H., & Ha, J. Y. (2023). The effects of political efficacy and nursing professionalism on political participation in nursing students. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education, 29(3), 263-271.

[https://doi.org/10.5977/jkasne.2023.29.3.263]

-

Yom, Y. H. (1995). Approaches to teaching health policy: Moving students into the political process. JournalofKoreanAcademy of Nursing, 25(1), 156-163.

[https://doi.org/10.4040/jnas.1995.25.1.156]