초기 청소년의 부모애착이 또래애착에 미치는 영향: 자아존중감과 공감의 이중 매개효과

**국립창원대학교 간호학과 조교수***건양대학교 간호대학 교수, 교신저자

***Professor, Department of Nursing, Konyang University

Abstract

This study aimed to examine the serial mediating effects of self-esteem and empathy in the relationship between parental attachment and peer attachment among early adolescents.

The study carried out a secondary analysis of data from the Panel Study on Korean Children (PSKC), 2021 comprising 7th graders who participated in their 14th year. A total of 1,328 questionnaires were analyzed. Mediation analysis was conducted using the PROCESS Macro model 6.

The mediating effects of self-esteem and empathy on the relationship between parental attachment and peer attachment were significant. Parental attachment was found to significantly affect peer attachment through the sequential mediating effects of self-esteem and empathy.

To improve peer attachment among early adolescents, it is necessary to offer interventions for enhancing self-esteem and empathy, as well as parental attachment.

Keywords:

Adolescent, Attachment, Self-Esteem, Empathy키워드:

청소년, 애착, 자아존중감, 공감I . 서 론

1. 연구의 필요성

청소년기는 신체적, 심리적, 사회적 측면에서 급격한 변화를 경험하고 새로운 사회적 관계를 형성하는 시기로, 특히 또래관계의 중요성이 커지는 시기이다. 아동기에 비해 초기 청소년기는 학교나 학원에서 보내는 시간이 증가하면서 또래관계의 비중은 커지며 또래는 청소년의 성장과 발달에 큰 영향을 끼치는 중요한 대상이다(Allen & Tan, 2016). 초기 청소년은 또래와의 상호작용을 통해 대인관계를 형성하고 사회성과 친밀성을 배우며 서로를 지지하고 격려하면서 또래는 애착 대상으로서의 역할을 한다(Gorrese & Ruggieri, 2012). 또래애착이 높은 청소년은 또래관계에서 친밀감과 편안함을 느끼며 안정감과 자신감을 가질 뿐 아니라 학습 동기가 높고 학교의 규칙도 잘 지키면서 학교생활 적응도 높다고 알려져 있다. 반면, 또래애착이 낮은 청소년은 또래와의 관계에서 소외감과 고립감을 느끼며 대인관계를 회피하는 경향을 보이고 여러 심리적 문제와 학교 부적응, 비행 등의 어려움을 경험하는 것으로 보고되고 있어(Allen & Tan, 2016; Gorrese, 2016) 또래애착에 주목할 필요가 있다. 애착은 다른 사람과 관계를 맺는 기술 가운데 가장 기본적인 것으로, 아동과 양육자와의 정서적 유대관계를 설명하는 개념이다(Bowlby, 1982). 또래애착은 또래와 형성된 정서적 유대를 의미하며, 또래관계에서 서로를 믿고 이해하며 자신의 생각과 감정을 나눌 수 있는 긍정적인 또래관계를 일컫는다(Gorrese & Ruggieri, 2012). 최근 증가하는 학교 괴롭힘 관련 연구에서도 또래애착이 중요한 요인으로 지적되고 있다(Murphy et al., 2017). 또한 청소년기의 또래관계 경험은 일생에 걸쳐 지속적으로 영향을 끼쳐 청소년기 뿐 아니라 성인기의 대인관계와 적응에도 결정적인 요인으로 작용할 수 있다(Allen & Tan, 2016). 따라서 초기 청소년의 심리적 성장 발달과 적응을 돕기 위해 긍정적인 또래관계를 형성하는데 필요한 또래애착에 미치는 영향요인을 살펴볼 필요가 있다.

또래애착에 영향을 미치는 요인으로 부모와의 애착이 중요하게 언급되고 있다(Delgado et al., 2022; Gorrese & Ruggieri, 2012; Park & Ha, 2020). 애착은 출생 직후부터 영아기를 걸쳐 특정한 대상과 형성하는 심리적, 정서적 유대감을 의미하며(Bowlby, 1982), 특히 부모와의 안정적인 애착은 아이로 하여금 양육자를 안전 기지로 삼아 주변 세계에 대한 탐색을 자유롭게 하고 타인과의 접근을 용이하게 하며 자신을 타인으로부터 사랑받을 충분한 가치가 있는 존재로 인식할 수 있게 하여 중요하다(Bowlby, 1982). 영유아기 뿐 아니라 청소년기에도 부모는 여전히 안전 기지로 남아 있으며, 스트레스 상황이나 불확실한 위험 상황에 직면할 때 애착 체계가 재활성화된다(Allen & Tan, 2016). 청소년들의 부모에 대한 애착의 질에 따라 사회 속에서 타인과의 관계를 맺는 것에 영향을 미치므로 부모와의 애착이 안정적으로 형성되면, 또래애착에도 영향을 미칠 수 있다. 부모-자녀관계는 인간이 처음으로 맺는 관계이자 지속적으로 밀접하게 영향을 주고받는 관계로 부모와의 안정적인 애착 관계는 긍정적인 또래 관계에서의 애착을 안정적으로 형성하는 토대가 될 수 있기 때문이다(Allen & Tan, 2016; Gorrese & Ruggieri, 2012).

또래애착에 영향을 끼치는 내적 요인으로 자아존중감이 있다. 자아존중감은 자신에 대하여 가치 있는 사람으로 생각하는 정도로(Rosenberg, 1965) 자아존중감이 높은 청소년은 자신을 가치 있는 사람으로 생각하며 자신과 타인을 수용할 줄 알고 사회적 관계에서 안정감과 자신감을 가질 수 있어(Rosenberg, 1965) 또래애착 형성에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반면 자아존중감이 낮은 가진 아동은 생활 전반 뿐 아니라 또래 관계에도 부정적인 태도를 보이며 두려움과 위축 행동을 나타내어 또래애착 형성에 어려움을 보일 수 있다. 한편, 부모와의 안정적인 애착은 자아존중감 형성에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있으며(Keizer et al., 2019), 부모의 양육행동과 또래애착의 관계에서 자아존중감이 매개 효과를 보였던 선행연구 결과를 감안할 때(Kim, 2018; Lim, 2020), 초기 청소년의 자아존중감은 부모애착과 또래애착의 관계에서 매개 역할을 할 수 있음을 가정해볼 수 있다.

공감은 타인의 정서를 이해하고 존중하는 것으로(Hong & Kim, 2015) 공감을 잘하는 청소년이 긍정적인 또래관계를 형성할 수 있다고 보고된다(Boele et al., 2019). 청소년기는 다양한 또래 집단과 상호작용하면서 심리사회적인 발달이 활발히 이루어지는 시기이다. 특히 또래와의 대인관계 능력은 청소년의 사회적 유능성으로 이어지므로 효과적으로 대인관계를 맺는데 필요한 공감 능력은 또래와의 애착을 형성하는데 긍정적인 영향을 줄 것으로 생각된다. 이와 덧붙여, 부모애착과 공감의 관계를 살펴볼 때, 부모와 안정적인 애착을 형성한 청소년은 정서적으로 안정되어 타인의 감정을 이해하고 존중해 줄 수 있다는 측면에서 부모와의 애착이 높을수록 공감 능력도 높을 것으로 기대할 수 있고 부모애착과 친구 관계와의 관계에서 공감의 매개효과를 보였던 선행연구(Lee & Shin, 2018)의 결과를 고려할 때, 공감 능력이 부모애착과 또래애착의 관계에서 매개효과를 보일 것으로 가정해 볼 수 있다.

이에 본 연구는 초기 청소년의 부모애착이 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감과 공감의 이중 매개효과를 파악하고자 한다. 이는 초기 청소년기의 발달과업의 하나로 중요성이 부각되고 있는 또래애착에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 확인하고 특히, 부모애착과 또래애착의 관계에서의 메커니즘을 밝혀 초기 청소년의 또래애착을 증진시킬 수 있는 프로그램의 개발을 위한 기초자료로 이용될 수 있을 것이다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 초기 청소년의 부모애착이 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감과 공감의 매개효과를 파악하는 것이다. 연구의 구체적인 목적은 다음과 같다.

- ∙ 첫째, 초기 청소년의 부모애착, 자아존중감, 공감, 또래애착의 정도를 파악한다.

- ∙ 둘째, 초기 청소년의 부모애착, 자아존중감, 공감, 또래애착 간의 상관관계를 확인한다.

- ∙ 셋째, 초기 청소년의 부모애착이 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감과 공감의 이중 매개효과를 확인한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 부모애착이 초기 청소년의 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감과 공감의 매개효과를 파악하기 위하여 한국아동패널 14차년도 자료(Kim et al., 2021)를 활용한 이차자료 분석연구이다.

2. 연구대상 및 자료수집방법

본 연구는 육아정책연구소에서 실시한 한국아동패널(Panel Study on Korean Children [PSKC])의 14차년도 (2021) 자료를 활용하였다. 한국아동패널(Kim et al., 2021)은 2008년 2,150명의 신생아와 그들의 부모를 대상으로 시작되었다. 표본 구축을 위해 2006년 기준 전국의 의료기관 중 연간 분만 건수가 500건 이상인 기관에서 2008년 4월에서 7월 사이에 출생한 가구를 조사 모집단으로 하여 층화다단계 방법을 이용하여 표본을 추출하였다. 예비 표본으로 추출된 2,562명의 신생아 가구 중 1차년도에서 3차년도까지 패널 조사에 한 번 이상 참여하였던 2,150가구를 전체 표본으로 구축하였다. 매년 대상 아동과 부모를 추적 조사하여 14차년도에 해당하는 2021년은 중학교 1학년에 해당되는 자료이다. 14차년도 연구에서는 1,589가구를 유효표본으로 하여 조사를 실시하였고, 최종적으로 참여한 응답자는 1,328명이었다. 본 연구의 주요 변수인 부모애착, 또래애착, 자아존중감, 공감 모두에서 누락 응답이 없는 것으로 확인된 1,328명을 최종 분석대상으로 선정하였다. 자료분석 시 한국아동패널조사의 14차년도 횡단 가중치를 적용하였다. G*Power 3.1.9.7 프로그램을 이용하여 본 연구의 표본 수가 가지는 검정력을 사후 검정으로 확인하기 위해 유의수준 .05, 효과크기 .39, 표본 수 1,328, 회귀모형에 포함된 독립변수 9개를 투입하였을때, 검정력 100%를 나타내어 본 연구의 목적을 달성하는데 충분한 표본 수임을 확인하였다.

3. 연구도구

부모애착은 Armsden와 Greenberg (1987)이 개발한 부모 및 또래애착 척도(Inventory of Parent and Peer attachment Revised for Children [IPPA])를 한국아동패널 연구진이 타당화한 도구(Kim et al., 2021)를 사용하여 측정하였다. 초기 청소년이 지각하는 아버지와 어머니에 대한 애착을 청소년이 직접 보고하는 것이다. 부애착과 모애착은 각각 총 12문항으로 의사소통 6문항, 소외감 3문항, 신뢰감 3문항, 으로 구성되어 있다. 신뢰 하위 영역의 1문항과 소외 영역의 문항은 역채점하도록 되어있다. 각 문항의 반응은 5점 Likert식 평점 척도로 점수가 높을수록 아버지와 어머니와의 애착의 정도가 강한 것을 의미한다. 도구 타당도 연구 시 부모애착 도구의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 0.86이었다(Lee et. al, 2017). 본 연구에서의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 아버지와 어머니에 대한 애착이 각각 0.86, 0.85이었다.

자아존중감은 Rosenberg (1965)의 자아존중감 도구 10문항을 한국 아동패널 연구진이 대상자의 연령에 맞게 5문항으로 수정한 척도(Kim et al., 2021)를 사용하였다. 각 문항의 반응은 Likert 4점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 4점으로 측정되며 점수가 높을수록 자아존중감이 높음을 의미한다. Kim과 Park (2024) 연구에서의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 0.90이었고, 본 연구에서 자아존중감의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 0.86으로 나타났다.

공감은 Hong와 Kim (2015)이 개발한 청소년 공감 척도를 사용하여 측정하였다. 한국아동패널 연구진이 17문항 중 신뢰도 문제로 2문항을 제외하고 최종 15문항을 사용하였다(Kim et al., 2021). 본 척도는 인지적 공감 4문항, 표현적 공감 7문항, 정서적 공감 4문항의 하위영역으로 구성되어 있다. 각 문항의 반응은 Likert 6점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘항상 그렇다’ 6점으로 점수가 높을수록 공감이 높음을 의미한다. 개발 당시 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 0.83이었고(Hong & Kim, 2015), 본 연구에서의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 0.93이었다.

또래애착은 Armsden와 Greenberg (1987)이 개발한 부모 및 또래애착 도구(IPPA) 25문항을 한국청소년정책연구소의 아동·청소년 패널 연구진이 하위영역별로 중복되는 문항을 제외하고 하위영역 당 3문항 씩 총 9문항으로 수정한 척도를 이용하여 측정하였다(Kim et al., 2021). 하위 영역은 의사소통, 신뢰감, 소외감이며, 소외감 문항은 역채점하도록 되어있다. 각 문항의 반응은 4점 Likert식 평점 척도로 점수가 높을수록 또래애착의 정도가 높음을 의미한다. Cho (2020) 연구에서 또래애착의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 0.82이었고, 본 연구에서 또래애착의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 0.80이었다.

대상자들의 인구사회학적 특성은 성별, 아버지와 어머니의 교육수준, 형제자매 유무, 가구 소득으로 하였다. 선행연구에 근거하여(No et al., 2016), 초기 청소년의 또래애착에 영향을 미치는 성별과 형제자매 유무를 통제변수로 사용하였다

4. 자료 분석 방법

본 연구의 자료분석은 IBM SPSS/WIN 26.0 통계 프로그램을 사용하여 실시하였다. 첫째, 대상자의 일반적 특성과 주요 변수들의 특성을 파악하기 위하여 기술통계 분석을 실시하였다. 둘째, 부모애착, 자아존중감, 공감, 또래애착 간의 관계를 확인하기 위해 상관관계 분석을 하였다. 셋째, 부모애착과 또래애착 관계에서 자아존중감과 공감의 이중매개효과를 파악하기 위해 Hayes의 SPSS Process Macro model 6을 사용하여 분석하였다. 매개효과의 유의성은 5,000번 부트스트래핑 방법을 사용하였으며, 간접효과의 신뢰구간을 추정하고 신뢰구간이 0을 포함하지 않을 경우 통계적으로 유의한 것으로 간주하였다.

5. 윤리적 고려

본 연구의 윤리적 고려를 위해 기관생명윤리심의위원회의 심의면제(7001066-202408-HR-062)를 받은 후 연구를 진행하였다

Ⅲ. 연구 결과

1. 대상자의 인구사회학적 특성 및 주요변수 기술통계

본 연구대상자의 인구사회학적 특성은 Table 1과 같다. 성별은 남학생이 51.1%이었다. 아버지와 어머니의 학력은 대졸 이상이 각각 72.7%, 72.8%인 것으로 나타났다. 형제자매가 있는 경우는 89.4%이었다. 소득은 ‘400만원’미만이 23.5%, ‘400백만원 이상 550만원 미만’이 24.7%, ‘550만원 이상 700만원 미만’이, 23.8%, 700만원 이상이 28.0%이었다.

주요 변수의 기술통계는 Table 2와 같다. 아버지와 어머니와의 애착은 5점 만점 중 각각 3.50±0.63점과 3.75점±0.59점으로 나타났다. 종속변수인 또래애착은 4점 만점 중 평균 평점 3.15±0.45점으로 나타났다. 첫 번째 매개변수인 자아존중감은 4점 만점 중 평균 평점 3.19±0.53점으로 나타났고 두 번째 매개변수인 공감의 경우 6점 만점 중 평균 평점 4.22±0.81점으로 나타났다.

2. 부모애착, 자아존중감, 공감, 또래애착 간의 상관관계

주요 변수인 부모애착, 자아존중감, 공감, 또래애착 간의 상관관계 분석 결과는 Table 3과 같다. 아버지와의 애착은 어머니와의 애착(r=.58, p<.001), 자아존중감(r=.32, p<.001), 공감(r=.26, p<.001), 또래애착(r=.31, p <.001)과 양의 상관관계가 있었다. 어머니와의 애착은 아버지와의 애착(r=.58, p<.001), 자아존중감(r=.39, p<.001), 공감(r=.35, p<.001), 또래애착(r=.35, p<.001)과 양의 상관관계가 있었다. 자아존중감은 공감(r=.29, p<.001), 또래애착(r=.42, p<.001)과 양의 상관관계가 있었다. 공감은 또래애착(r=.41, p<.001)과 양의 상관관계가 있었다.

3. 부모애착과 또래애착 간의 관계에서 자아존중감과 공감의 매개효과

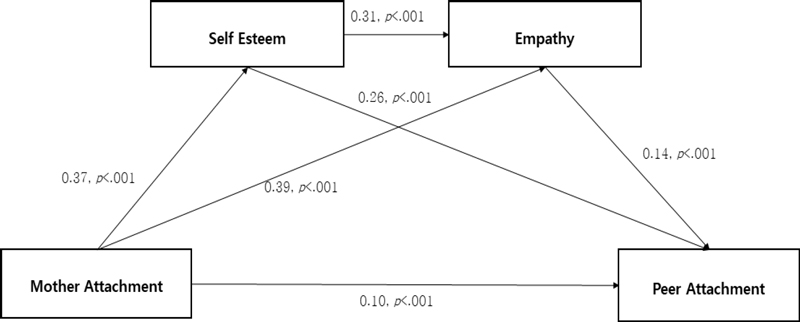

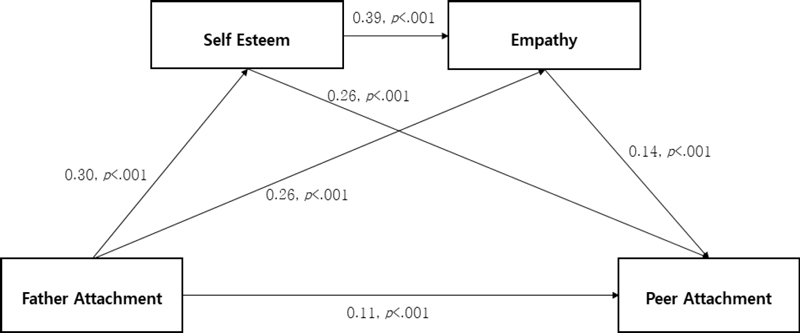

성별과 형제자매 유무를 통제변수로 투입한 후, 부애착과 모애착이 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감과 공감의 매개효과를 살펴본 결과는 다음과 같다. Figure 1과 같이 아버지와의 애착은 자아존중감(β=0.30, p<.001), 공감(β=0.26, p<.001), 또래애착(β=0.11, p<.001)에 유의한 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 자아존중감은 공감(β=0.39, p<.001)과 또래애착(β=0.26, p<.001)에 유의한 영향을 끼쳤고, 공감 또한 또래애착(β=0.14, p<.001)에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. Table 4에서와 같이 아버지와의 애착이 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감(effect=0.075, 95% CI=[0.054, 0.099])과 공감의 매개효과(effect =0.038, 95% CI=[0.023, 0.054])는 유의하였으며, 자아존중감과 공감의 이중 매개효과(effect=0.016, 95% CI=[0.010, 0.024]) 또한 유의한 것으로 나타났다.

Serial mediation of self esteem and empathy in the relationship between father attachment and peer attachment

Figure 2와 같이 어머니와의 애착은 자아존중감(β =0.37, p<.001), 공감(β=0.39,p<.001), 또래애착(β=0.10, p<.001)에 유의한 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 자아존중감은 공감(β =0.31, p<.001)과 또래애착(β=0.26, p<.001)에 유의한 영향을 끼쳤고, 공감은 또래애착(β =0.14, p<.001)에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. Table 4에서와 같이 어머니와의 애착이 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감(effect=0.094, 95% CI=[0.069, 0.121])과 공감의 매개효과(effect=0.056, 95% CI=[0.037, 0.077]는 유의하였으며, 자아존중감과 공감의 이중 매개효과(effect=0.016, 95% CI=[0.009, 0.024]) 또한 유의한 것으로 나타났다.

Ⅳ. 논 의

본 연구는 한국아동패널 14차년도 (2021) 중학교 1학년의 자료를 활용하여 부모애착이 초기 청소년의 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감과 공감의 매개효과를 검증하고자 시도되었다.

본 연구결과, 초기 청소년의 아버지와 어머니에 대한 애착은 각각 또래애착에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 초기 청소년이 부모와 안정적으로 애착관계를 형성하면 또래와의 애착관계도 안정적이며, 반대로 부모와의 애착관계가 불안정할수록 또래와의 애착관계에 부정적인 영향을 끼침을 의미한다. 이러한 결과는 초기 청소년이 부모와 안정적인 애착을 가질수록 또래애착도 안정적으로 형성될 수 있음을 보고한 선행연구 결과와 일치한다(Gorrese & Ruggieri, 2012; Park & Ha, 2020). 또한 본 연구에서는 부애착과 모애착을 구분하여 살펴보았기에 어머니뿐 아니라 아버지와의 애착이 또래애착에 미치는 중요성을 확인할 수 있었고, 어머니와의 애착뿐 아니라 아버지의 애착이 중요함을 보고한 선행연구의 결과(Williams & Kelly, 2005)를 뒷받침하고 있다. 이는 부모와의 애착이 안정적인 대인관계의 기본이 되는 내적 작동모델로 작용하여 초기 청소년이 또래와 안정적으로 애착을 형성하는데 영향을 준다는 애착이론(Bowlby, 1982)을 뒷받침해주는 결과이기도 하다. 즉, 애착은 영아와 주 양육자와 연결되게 하는 강하고도 지속적인 정서적 결속이며 생애 초기에 주 양육자와의 애착이 안정적으로 형성된 사람은 대인관계 시 자신과 타인을 신뢰하며 사랑받을 가치가 있다는 신념과 확신에 근거한 내적작동모델을 형성한다. 이를 바탕으로 이후에도 다른 사람과 안정적으로 애착을 형성할 수 있어 아버지와 어머니와의 애착이 안정적일수록 또래관계 시 정서적인 안정감과 친밀감을 느끼며, 긍정적 친구관계를 형성하는 것으로 해석된다. 초기 청소년기에 동일 연령대인 또래집단과의 안정적인 애착형성은 중요한 발달과업일 뿐 아니라 사회적 지지자원과 정서적 안정을 제공하는 역할을 할 수 있다(Schoeps et al., 2020). 따라서 또래관계와의 애착형성에 어려움을 가진 초기 청소년의 경우, 아버지와 어머니와의 애착관계를 파악하고 부모교육 및 프로그램을 통해 건강한 부모애착 관계를 형성해나가는 것이 필요할 것이다. 부모와의 애착은 영아기에서부터 오랜 시간에 걸쳐 관계적 경험에 의해 발달되고 비교적 안정적으로 지속되는 것(Ainsworth, 2006)으로 알려져 있기에 애착 증진프로그램은 영유아기 자녀의 부모를 대상으로 연구가 이루어져 왔다. 국내 애착 기반 부모교육 프로그램 또한 주로 유아기 어머니를 대상으로 한 애착 기반의 프로그램이 개발되어 청소년기 부모를 대상으로 한 프로그램에 대한 연구는 부족한 실정이다. 하지만, 국외 사례를 살펴보면, Moretti와 Obsuth (2009)이 공격성의 위험을 보이는 청소년 부모를 대상으로 자녀와의 애착을 증진하기 위해 10주간 CONNECT 프로그램을 개발하였다. CONNECT프로그램에서는 부모가 자녀들의 반응과 정서적 경험을 이해할 수 있도록 체험활동과 역할극 등을 통해 민감성, 협력, 성찰적 역량과 자녀와의 효과적인 정서조절 등을 향상시키도록 하였다. 이후 표준화된 CONNECT 프로그램을 캐나다 17개 커뮤니티 309명의 부모를 대상으로 제공한 결과, 청소년의 외현적 · 내재적 문제행동은 줄어들고 사회적 기능과 정서 조절은 향상되었으며 부모의 양육만족도와 효능감, 양육부담감은 줄어드는 결과를 보여주었다. CONNECT프로그램은 이후 이태리, 스웨덴 등 여러 나라에서 적용되어 다양한 문제행동을 가진 청소년 대상으로 확대되어 그 효과성을 보여주고 있어(Alfredsson et al., 2018) 청소년기에도 부모를 대상으로 애착증진 프로그램을 진행하였을 때 부모와 청소년 자녀와의 애착을 증진할 수 있음을 보여주고 있다. 따라서 초기 청소년의 또래애착 증진에 대한 개입 전략을 마련할 때 부모와의 관계를 파악하고 어머니 뿐 아니라 아버지와의 애착증진을 위한 프로그램을 적극적으로 고려할 필요가 있겠다.

본 연구에서 초기 청소년의 아버지와 어머니에 대한 애착이 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감이 매개 역할을 하는 것으로 확인되었다. 이는 부모와의 애착이 불안정한 경우 자아존중감이 낮아져 또래애착에도 부정적인 영향을 끼치는 것을 의미한다. 이와 같은 결과는 자아존중감이 역기능적 양육태도와 초기 청소년의 또래애착의 관계에서 매개효과를 보여준 선행연구와 유사한 결과이다(Lim, 2020). 자아존중감은 자신의 가치, 능력, 특성을 판단하는 자아개념의 일부로, 개인의 자아개념이 발달하면서 자아개념의 평가적 측면인 자아존중감이 발달한다(Rosenberg, 1965). 즉, 자아존중감은 개인이 자신에 대해 내리는 평가로 자아존중감이 높은 사람은 스스로 자신에 대해 능력이 있으며 가치 있는 존재라고 긍정적으로 평가하고 믿는 것이라고 하였다(Gorrese & Ruggieri, 2013). 부모와 안정적으로 애착이 형성된 경우 자신을 신뢰하며 사랑받을 수 있는 신념과 확신을 가질 수 있기 때문에 안정적인 부모와의 애착을 바탕으로 긍정적인 자아개념을 형성할 수 있고, 스스로에 대해서도 긍정적인 평가를 할 수 있어 부모와의 애착이 높은 청소년일수록 자아존중감도 높을 것으로 해석할 수 있다. 청소년 대상의 종단연구에서도(Keizer et al., 2019), 부모와의 애착의 질에 따라 자아존중감 발달에 유의한 영향을 끼쳤음이 확인되었다. 한편, 자아존중감과 또래애착의 관계를 살펴볼 때, 자아존중감이 높은 초기 청소년은 자기 자신에 대해 긍정적으로 평가하고 자신감을 가지므로 자신과 타인의 능력을 명확하게 인식하고 사회적 관계에서 안정감을 느껴 또래애착에도 영향을 줄 것으로 생각된다. 따라서 초기 청소년 대상자의 자아존중감을 증진시키는 전략이 또래관계와의 애착을 증진하는데 도움이 될 것이다. 자아존중감은 지속적으로 변화 가능한 심리요인으로(Rosenberg, 1965) 청소년을 대상으로 자아존중감을 증진시키기 위한 프로그램들이 효과가 있음을 밝혀졌다(Lee & Chung, 2018). Weisz 등(2022)은 857명의 초기 청소년을 대상으로 공감을 증진하는 컴퓨터 기반의 단기 3회기 프로그램을 제공하여 친사회적인 행동이 증가되고 외로움과 공격성이 유의하게 줄어든 결과를 보여주었다. 따라서, 효과적인 프로그램을 통해 초기 청소년의 자아존중감을 증진시키기 위한 지속적인 노력이 필요하다. 이는 초기 청소년의 자아존중감을 증진시키는 결과 뿐 아니라 또래관계에서의 애착을 증진하는데 도움을 줄 것이다.

본 연구에서는 초기 청소년의 부모애착이 공감을 매개로 또래애착에 간접적으로 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 즉, 초기 청소년이 부모와 안정적인 애착을 형성할수록 공감을 잘하며, 이는 또래애착에 긍정적인 영향을 미친다. 이러한 결과는 청소년이 부모와 안정적인 애착을 형성하면, 공감능력의 발달로 이어지고, 이는 아동의 사회적 능력과 친구관계에도 긍정적인 영향을 끼친다는 선행연구(Kim et al., 2013; Lee & Shin, 2018)의 결과와도 유사하다. 부모와의 애착이 높아 부모가 자녀의 욕구에 민감하게 반응하여 정서적 지지와 애정을 제공해 줄 때, 자녀는 민감하게 타인의 반응을 이해하며 수용하게 되고 이를 통해 공감이 증가하는 것으로 생각해볼 수 있다. 또한 공감은 다른 사람의 상황이나 관점을 인지하며 그들과 같은 정서를 경험하고 반응을 보이는 것으로, 타인의 말을 경청하고 이해하며 수용해 줄 수 있는 능력이다(Hong & Kim, 2015). 이러한 공감은 감정 요소와 의미를 포함한 타인의 내적인 준거 틀을 이해하고 함께 느낌으로써 또래의 입장과 감정을 이해하며 반응을 보일 수 있게 하고 효과적인 의사소통 할 수 있게 하여 또래와의 애착관계 형성에 긍정적인 영향을 줄 것으로 생각된다. 즉, 부모와의 애착이 높아 부모로부터의 안정적인 신뢰와 지지를 받는 초기 청소년은 공감 능력이 향상되고 이러한 공감에 대한 학습은 청소년의 또래와의 효과적인 대인관계기술로 적용되어 애착관계를 형성하는데 도움이 된다. 따라서, 또래관계에서 어려움을 경험하는 청소년을 대상으로 그들의 공감 역량을 높이기 위한 개입을 해주는 것이 필요할 것이다. 국내 공감 훈련 프로그램을 메타 분석한 결과에 의하면(Kim & Kim, 2015), 청소년 대상의 공감 훈련 프로그램은 그들의 공감을 향상시키는 데 유의한 효과를 보였다. 그러나 대부분의 공감 훈련 프로그램이 초등학생에 치우쳐 있어 또래관계가 중요한 청소년에게도 공감 훈련을 보다 적극적으로 제공할 필요가 있다고 하였다.

마지막으로, 초기 청소년의 부애착과 모애착이 또래애착에 미치는 영향에서 자아존중감과 공감의 이중 매개효과가 유의하였다. 즉, 부애착과 모애착이 자아존중감에 영향을 미치고 이는 공감에 영향을 미쳐 초기 청소년의 또래애착에 영향을 끼치는 것을 의미한다. 이러한 결과는 초기 청소년의 또래관계 애착을 증진하는데 자아존중감과 공감을 증진시키기 위한 전략이 중요할 수 있음을 시사하고 있다. 자아존중감은 학교 및 상담에서 중요한 중재전략으로 여겨진다. 특히, 자아존중감이 변화가 가능한 개인의 내적 특성이라는 점에서 효과적인 자아존중감 증진 프로그램이 자아존중감 뿐 아니라 공감을 높여 불안정한 부모애착 관계가 또래애착에 미치는 부정적인 영향에서 보호요인으로 작용할 것이다. 이에 초기 청소년의 또래애착을 증진하기 위한 전략에서 부모애착을 증진하는 것 뿐 아니라 자아존중감을 향상시키는 전략을 통해 공감을 높이고 또래애착을 향상시킬 필요가 있겠다.

이상의 결과를 통해, 본 연구에서는 초기 청소년의 또래애착에 영향을 미치는 요인으로 부모애착, 자아존중감, 공감이 확인되었으며, 또래 애착을 증진하기 위한 중재 전략에 해당 요소가 포함될 필요가 있겠다. 청소년기 또래애착을 증진하는 것은 최근 심각해 지고 있는 왕따, 학교폭력, 비행 등과 같은 청소년 문제를 해결하는 데 중요하다고 볼 수 있다. 이에 추후 또래애착 형성에 어려움을 보이는 초기 청소년들을 지도하고 상담하는 학교 현장에서는 아버지와 어머니와의 애착관계를 촉진할 수 있는 방법과 더불어 초기 청소년의 자아존중감과 공감을 증진할 수 있는 전략을 함께 개발하여 중재를 제공할 필요가 있겠다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구결과를 통해 초기 청소년의 아버지와 어머니에 대한 애착이 또래애착에 직접적으로 영향을 끼치기도 하지만, 부모애착이 초기 청소년의 자아존중감에 영향을 끼치고 공감에 영향을 미쳐 또래애착에 영향을 끼치기도 한다는 것을 확인하였다. 본 연구에서는 아버지와 어머니를 구분하여 부애착과 모애착 모두 초기 청소년의 또래 애착에 직접적인 영향을 줄 뿐 아니라 자아존중감과 공감을 통하여 간접적으로 영향을 미치는 것을 확인하였다.

본 연구는 전국적 규모의 패널자료에 근거한 대표성있는 자료를 활용하여 초기 청소년의 부모애착과 또래애착의 관계에서 구체적인 심리사회적 매커니즘을 밝혔다는 점에서 의의가 있다. 하지만, 본 연구는 다음과 같은 연구의 제한점을 가진다. 먼저, 본 연구는 중학교 1학년 일개 학년의 중학생을 분석표본으로 하였기에 본 연구결과를 전체 청소년으로 일반화하기에 주의가 필요하다. 이에 추후 연구에서는 중학생과 고등학생으로 연구대상을 구분하고 또래애착에 영향을 끼칠 수 있는 다양한 영향요인들을 확인할 필요가 있겠다. 둘째, 본 연구는 횡단자료를 이용하여 분석하였기에 인과관계를 명확하게 밝히는데 한계점이 있다. 후속 연구에서는 종단자료를 활용하거나 모형검증을 통해 변수 간의 인과 관계를 좀더 명확하게 밝힐 필요가 있겠다. 추후 상기 제한점을 보완하여 후속 연구를 진행하고 초기 청소년의 또래관계 애착을 증진하기 위한 부모교육, 자아존중감, 및 공감을 증진할 수 있는 프로그램을 마련할 것을 제언한다.

Acknowledgments

이 논문은 2023~2024년도 창원대학교 자율연구과제 연구비 지원으로 수행된 연구결과임.This research was supported by Changwon National University in 2023~2024.

References

-

Ainsworth, M. D. S. (2006). Attachments and other affectional bonds across the life cycle. In M. Parkes & J. StevensonHinde & P. Marris(Eds). Attachment across the life cycle(pp. 41-59). Routledge.

[https://doi.org/10.4324/9780203132470-6]

-

Alfredsson, E. K., Thorvaldsson, V., Axberg, U., & Broberg, A. G. (2018). Parenting programs during adolescence: Outcomes from universal and targeted interventions offered in real‐ world settings. Scandinavian Journal of Psychology, 59(4), 378-391.

[https://doi.org/10.1111/sjop.12446]

- Allen, J. P., Tan, J.S. (2016). The multiple facets of attachment in adolescence. In Cassidy, J. & Shaver, P(Eds.), Handbook of Attachment(pp. 399–415). Guilford.

-

Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of youth and adolescence, 16(5), 427-454.

[https://doi.org/10.1007/BF02202939]

-

Boele, S., Van der Graaff, J., De Wied, M., Van der Valk, I. E., Crocetti, E., & Branje, S. (2019). Linking parent–child and peer relationship quality to empathy in adolescence: A multilevel meta-analysis. Journal of youth and adolescence, 48, 1033-1055.

[https://doi.org/10.1007/s10964-019-00993-5]

-

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: retrospect and prospect. American journal of Orthopsychiatry, 52(4), 664-678.

[https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1982.tb01456.x]

-

Cho, H. J. (2020). Adolescents' self-esteem, peer attachment, community perceptions, and life satisfaction: Mediating roles of sense of community. Korean Journal of Youth Studies, 27(10), 1-27.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2020.10.27.10.1]

-

Delgado, E., Serna, C., Martínez, I., & Cruise, E. (2022). Parental attachment and peer relationships in adolescence: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1064.

[https://doi.org/10.3390/ijerph19031064]

-

Gorrese, A. (2016). Peer attachment and youth internalizing problems: A meta-analysis. Child & Youth Care Forum, 45(2), 177-204

[https://doi.org/10.1007/s10566-015-9333-y]

-

Gorrese, A., & Ruggieri, R. (2012). Peer attachment: A meta-analytic review of gender and age differences and associations with parent attachment. Journal of youth and adolescence, 41, 650-672.

[https://doi.org/10.1007/s10964-012-9759-6]

-

Gorrese, A., & Ruggieri, R. (2013). Peer attachment and self-esteem: A meta-analytic review. Personality and Individual Differences, 55(5), 559-568.

[https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.04.025]

- Hong, Y. Y., & Kim, Y. S. (2015). Development and validation of the adolescent empathy scale. Korean Journal of Youth Studies, 22(8), 159-183.

-

Keizer, R., Helmerhorst, K. O., & van Rijn-van Gelderen, L. (2019). Perceived quality of the mother–adolescent and father–adolescent attachment relationship and adolescents’ self-esteem. Journal of youth and adolescence, 48(6), 1203-1217.

[https://doi.org/10.1007/s10964-019-01007-0]

-

Kim, B., & Park, D. (2024). Effects of hobby persistence on development of grit in children: Mediating effect of self-esteem. The Korean Journal of Developmental Psychology, 37(2), 1-17.

[https://doi.org/10.35574/KJDP.2024.6.37.2.1]

-

Kim, J. E., Doh, H. S., Kim, M. J., & Kim, J. H. (2013). The influences of parental attachment on social competence of school-aged children: The mediating role of empathy. Korean Journal of Child Studies, 34(3), 129-150.

[https://doi.org/10.5723/KJCS.2013.34.3.129]

- Kim, J. H., Kim, D. H., Cho, M. R., Bae, Y. J., Kim, H. J., & Park, E. Y. (2021) 2021 Longitudinal Study of Growth and Development of Korean Children: Panel Study on Korean Children(PSKC) (KICCE Publication No. 2021-27). Korea Institute of Child Care and Education. https://repo.kicce.re.kr/handle/2019.oak/5257

- Kim, M. K. (2018). The effects of parenting attitudes and peer attachment, as perceived by adolescents, on their life Goals: The mediating effect of self-esteem and ego identity. Journal of Open Parent Education, 10(3), 53-70.

-

Kim, Y. H., & Kim, J. (2015). The meta-analysis on the effects of empathy training programs. Korean Journal of Counseling, 16(4), 1-21.

[https://doi.org/10.15703/kjc.16.4.201508.1]

- Lee, J., Kim, Ji Hyun, Lee, Gyurim, Cho, Hye Joo, Leem, Jong Han, Gustavo Carlo. (2017). A Long-term Plan for Korean Children’s Birth Cohort and the Validation Study of Development Scale(No. 2017-21). Korea Institute of Child Care and Education. https://repo.kicce.re.kr/handle/2019.oak/812

-

Lee, P. H., & Shin, Y. (2018). The relationship between attachment and children's friendship network and friendship quality: Focusing on the mediating effect of empathy. Family and Environment Research, 56(2), 123-131.

[https://doi.org/10.6115/fer.2018.009]

-

Lee, S. J., & Chung, I. J. (2018). A meta-analysis of self-esteem enhancement programs for children. Health and Social Welfare Review, 38(3), 45-74.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2018.38.3.45]

-

Lim, Y. (2020). Self-esteem as a mediator in the longitudinal relationship between dysfunctional parenting and peer attachment in early adolescence. Children and youth services review, 116, 105224.

[https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105224]

-

Moretti, M. M., & Obsuth, I. (2009). Effectiveness of an attachment-focused manualized intervention for parents of teens at risk for aggressive behaviour: The Connect Program. Journal of Adolescence, 32(6), 1347-1357.

[https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2009.07.013]

-

Murphy, T. P., Laible, D., & Augustine, M. (2017). The influences of parent and peer attachment on bullying. Journal of child and family studies, 26, 1388-1397.

[https://doi.org/10.1007/s10826-017-0663-2]

-

No, B., Park, S., Y, S. H., & Park, H. J. (2016). Trajectories of adolescents’ peer attachment and their predictors: A multiple group analysis according to gender. Studies on Korean Youth. 27(1), 149-177.

[https://doi.org/10.14816/sky.2016.27.1.149]

- Park, C., & Ha, M. (2020). The effect of parental attachment on peer attachment of early adolescent: The sequential mediating effects rejection sensitivity and social anxiety. Secondary Education Research, 68(3), 651-680.

-

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.

[https://doi.org/10.1515/9781400876136]

-

Schoeps, K., Mónaco, E., Cotolí, A., & Montoya-Castilla, I. (2020). The impact of peer attachment on prosocial behavior, emotional difficulties and conduct problems in adolescence: The mediating role of empathy. PLOS One, 15(1), e0227627.

[https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227627]

-

Weisz, E., Chen, P., Ong, D. C., Carlson, R. W., Clark, M. D., & Zaki, J. (2022). A brief intervention to motivate empathy among middle school students. Journal of Experimental Psychology: General, 151(12), 3144-3153.

[https://doi.org/10.1037/xge0001249]

-

Williams, S. K., & Kelly, F. D. (2005). Relationships among involvement, attachment, and behavioral problems in adolescence: Examining father’s influence. The journal of early adolescence, 25(2), 168-196.

[https://doi.org/10.1177/0272431604274178]