한국 미혼모의 삶의 만족도와 관련된 요인

Abstract

This study aimed to assess the current status of unmarried mothers in South Korea and analyze the factors associated with their life satisfaction.

Using data from ‘2019 survey of unmarried mother’, we examined pregnancy-related factors, sociodemographic factors, physical and mental health-related factors. Based on the Single Parent Family Support Act in South Korea, we classified the study participants into adolescent unmarried mothers and adult unmarried mothers, using 24 years of age as the criterion. We conducted chi-square tests, t-tests, correlation analyses, and multiple regression analyses.

The findings indicate that higher levels of housing satisfaction, better subjective health, stronger parenting efficacy, and a positive social parenting environment are associated with increased life satisfaction among unmarried mothers. Conversely, elevated levels of stress and depression are linked to reduced life satisfaction. Stress and depression, parenting self-efficacy, and housing satisfaction were consistently associated with life satisfaction across different groups of unmarried mothers.

Based on these findings, we recommend the implementation of policies and programs aimed at managing the life satisfaction of unmarried mothers. Furthermore, we propose the establishment of a support system that provides suitable housing, parental skill education programs and a systemic support, enabling unmarried mothers to raise their children in a healthy environment.

Keywords:

Illegitimacy, Social Support, Depression, Parenting, Adolescent키워드:

혼외 출생, 사회적 지지, 우울, 양육, 청소년I . 서 론

1. 연구의 필요성

미혼모는 국제적으로 법적 결혼의 틀을 벗어나 자녀를 둔 여성을 지칭하는 말로, 한국에서는 넓은 의미로 합법적이고 정당한 결혼 절차를 거치지 않은 미혼, 별거, 이혼 또는 사별의 상태에서 임신, 출산, 임신중절을 한 경우를 모두 포함하는 것으로 광범위하게 정의되고 있다(Cho, 2004). 한국의 한부모가족지원법 제4조(정의)에서 미혼모는 미혼자(사실혼 관계에 있는 자는 제외한다)로서 아동인 자녀를 양육하는 “모”로 정의하고 있다. 이와 같이 일반적으로 미혼모라는 용어는 여성이 결혼하지 않고 자녀를 낳은 경우를 의미하나, 정확한 정의나 법적 기준은 국가 및 문화에 따라 다양하다. 통계청의 통계용어사전에서는 아이의 어머니의 법적인 혼인상태가 미혼이며, 18세 이하 미혼 자녀를 양육하는 자로 법적으로 미혼인 친모를 의미한다(사실혼 관계 또는 혼인이력이 있는 경우는 제외한다). 이에 본 연구에서 미혼모는 통계청의 미혼모의 정의에 따라 ‘법적으로 미혼인 상태에서 18세 이하 자녀를 양육하고 있는 친모’를 의미한다.

국제적으로 미혼모의 비율은 점점 증가하는 추세로, 1970년대 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development [OECD]) 국가의 미혼모 출산율은 10% 미만이었으나, 1995년에 23% 정도로 증가하였고, 2020년에는 약 40% 이상으로 증가하였다(OECD, 2022). 멕시코, 코스타리카, 칠레와 같은 남미 국가는 70% 이상이고 덴마크, 프랑스, 네덜란드 등 다수의 유럽 국가 역시 50% 이상의 높은 미혼모 출산율을 보인다. 우리나라의 전체 출산 중 미혼모의 출산건수는 2021년 20,345명(7.8%)이었다(Statistics Korea, 2022).

삶의 만족도(Life satisfaction)란 개인이 가지는 삶에 대한 기대가 실제 삶에서 충족되고 있다고 느끼는 정도로, 삶에 대해 개인이 가지는 기대와 현실사이의 간극에 대한 주관적 평가이다(Park & Park, 2023). 이는 개인의 복지와 안녕 정도를 구체적으로 나타내는 포괄적이고 다면적인 개념으로 삶의 객관적 조건들을 반영하는 특징을 지닌다(Pollmann-Schult, 2018). 선행연구에 따르면, 미혼모는 다양한 차별 경험과 낮은 사회적 지지, 경제적 어려움 등의 여러 요인으로 기혼 여성에 비해 삶의 만족도가 낮은 것으로 보고되었다(Kim & Kim, 2020; Pollmann-Schult, 2018). 한국의 미혼모는 출산 및 양육에 대한 사회적·공적 지원에 대한 정보 부족, 의료서비스에 대한 낮은 접근성으로 기혼 여성에 비해 임신 인지 및 초진 시기가 늦고, 산전ㆍ산후 진찰률이 낮으며 산후 우울 경험률도 높았다(Byoun et al., 2019; Sung et al., 2015). 또한 미혼모는 출산을 반대하는 원가족과의 단절, 사회적 낙인과 차별로 인한 물리적, 정서적, 사회적 고립을 경험하고 사회적 지지의 부재로 인해 미혼모들의 정신 건강 및 전반적인 삶의 질에 부정적인 영향을 미친다(Sung & Kim, 2016; Park & Lee, 2017). 미혼모의 56.0%는 직업이 없었고, 6.6%만이 전일제 근로를 하는 것으로 나타났고 이러한 고용 상태의 불안정성과 한국의 월평균 가계소득보다 훨씬 적은 최소 생계비 이하의 경제적 어려움(Byoun et al., 2019; Lee et al., 2018)은 미혼모의 스트레스를 높여 주관적 건강을 악화시킨다(Park, 2017). 선행 연구에 따르면, 미혼모는 대부분 홀로 양육하면서 양육의 실패를 경험하고, 외로움, 낮은 자존감, 낮은 양육효능감과 우울, 높은 양육 스트레스로 인해 삶의 만족도가 낮아지는 것으로 보고되었다(Lee, 2020; Oh & Kim, 2018; Joseph & Bance, 2021). 또한, 원가족으로부터 분리된 후 열악한 주거환경에서 생활하는 경우가 많아 주거만족도가 낮고, 양육환경에 대한 부정적인 인식이 삶의 만족도를 감소시킬 수 있다(Kim & Kim, 2020; Sung et al., 2015). 반면 미혼모의 양육효능감이 증가하고, 산후 우울이 감소되고, 직업교육, 사회적 지지가 제공되면 주관적 건강이 개선되고 삶의 만족도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(Kim, 2021; Kim & Cho, 2020).

한국의 한부모가족지원법 제4조(정의)에서 청소년 한부모란 24세 이하의 모 또는 부를 말한다. 청소년 기본법에서 청소년은 9세 이상 24세 이하인 사람을 말한다. 청소년 미혼모는 한부모가족지원법과 청소년 기본법에 근거하여 24세 이하의 청소년 중 결혼하지 않은 상태에서 임신과 출산을 경험한 여성을 의미한다. 청소년 미혼모는 2015년부터 꾸준히 전체 미혼모의 약 7∼10%를 차지하고 있다(Statistics Korea, 2022). 청소년 미혼모는 원치 않은 임신인 경우가 많고 정신적으로 어머니가 될 준비가 부족하여 성인 산모에 비해 산후 우울 경험률이 높았고(Figueiredo et al., 2006), 임신과 출산 전ㆍ후 불균형한 영양 섭취, 불충분한 산후조리, 부모의 출산 반대 등으로 인해 우울이 높게 나타났다(Lee et al., 2018). 또한 청소년 미혼모의 69.6%는 자녀 양육으로 인해 학업을 중단한 경험이 있고(Kim, 2010), 성인 미혼모에 비해 상대적으로 임금이 낮아 더 취약한 상태에 놓여 있다(Sung & Kim, 2016).

청소년 미혼모의 양육 스트레스, 부모의 지지, 미혼모에 대한 지역사회 편견과 차별 등의 요인이 삶의 만족도와 관련이 있는 것으로 나타났다(Nam, 2013). 24세 이하의 미혼모는 발달심리학적 관점에서 청소년기와 초기 성인기의 과도기인 성인도래기(Emerging Adulthood)에 해당하며(Arnett, 2000), 이 시기의 미혼모는 사회적 지원 측면에서 성인 미혼모와 구별되는 특성을 보인다. 한부모가족지원법에서도 청소년 한부모에 대해서는 국가나 지방자치단체에서 학업, 주거마련 등 자립 및 건강증진을 위한 건강진단 등에 대한 지원이 가능하도록 별도로 명시되어 있다.

선행 연구들은 미혼모의 삶의 만족도와 특정 변인 간의 관계를 규명하는 데 초점을 맞추어왔다. 예를 들어, Kim과 Cho (2020)는 미혼모의 자립 의지와 사회적 지지와 같은 일부 변인과 삶의 만족도 간의 관련성을 분석하였으며, Nam (2013)은 청소년 미혼모(14세-24세)를 대상으로 양육 스트레스, 부모의 지지, 지역사회 편견과 차별과 같은 외부 요인들이 삶의 만족도에 미치는 영향을 중심으로 연구하였다. 그러나 이들 연구는 특정 집단과 제한된 변인에 초점을 맞추었기 때문에 미혼모의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인을 보다 통합적인 관점에서 분석할 필요성이 있다.

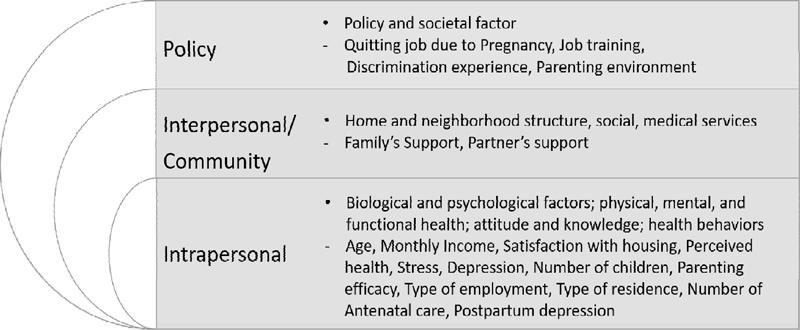

미혼모의 삶의 만족도는 개인적 특성뿐만 아니라 그들이 처한 사회적, 환경적, 정책적 요인들과의 상호작용을 통해 형성된다. 이를 이해하기 위해 Bronfenbrenner (2005)의 생태학적 모델이 중요한 이론적 틀을 제공한다. 생태학적 모델은 개인을 중심으로 한 미시체계(가족, 친구, 이웃 등), 중간체계(가정과 이웃, 부모와 학교 등), 외체계(정책 및 사회서비스, 대중매체 등), 거시체계(사회적 편견, 성역할 기대 등)가 상호작용하여 개인의 삶의 질에 영향을 미친다고 설명한다.

본 연구는 생태학적 모델을 기반으로 하되, 미혼모의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인을 보다 포괄적으로 탐구하기 위해 이를 연구 목적에 맞게 수정하였다. 즉, 개인적 요인(양육효능감, 우울 등), 대인적 요인(가족 및 파트너의 지원 등), 정책적 요인(고용 상태, 공공 지원 등)을 통합적으로 분석하고자 한다. 특히, 청소년 미혼모와 성인 미혼모를 구분하여 삶의 만족도에 미치는 공통 요인과 다른 요인을 규명함으로써, 두 집단의 특성을 반영한 맞춤형 지원 정책 마련의 근거를 제시할 수 있을 것이다.

따라서 본 연구는 24세 이하 청소년 미혼모와 24세 초과 성인 미혼모를 구분하여 삶의 만족도에 영향을 미치는 다차원적 요인을 규명하고자 한다(Fig 1).

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 ‘2019년 미혼모 가족의 출산 및 양육 실태 조사’ 자료를 이용하여 24세 이하 미혼모(이하 청소년 미혼모)와 24세 초과 미혼모(이하 성인 미혼모)의 삶의 만족도와 개인적, 대인적, 정책적 요인이 각각 삶의 만족도에 미치는 영향을 분석하여 국내 미혼모의 건강증진과 삶의 질을 제고하기 위한 정책적 방향의 기초자료를 제공하는 것이다.

구체적인 연구의 목적은 다음과 같다.

- ∙ 청소년 미혼모와 성인 미혼모의 개인적, 대인적, 정책적 요인과 삶의 만족도의 차이를 파악한다.

- ∙ 청소년 미혼모와 성인 미혼모의 삶의 만족도와 주요 요인 간의 상관관계를 확인한다.

- ∙ 청소년 미혼모와 성인 미혼모의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인을 규명한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 국내 미혼모의 삶의 만족도에 미치는 영향을 파악하기 위해 ‘2019년 미혼모 가족의 출산 및 양육 실태 조사’자료를 2차 분석한 서술적 조사연구이다.

2. 연구대상자

본 연구는 한국보건사회연구원에서 2019년 7월부터 9월까지 국내 미혼모에게 수집한 미혼모 가족의 출산 및 양육 실태조사의 원시 자료를 활용하였다. 동 조사는 미혼모 온라인 카페와 시설과 거점기관을 통해 대상자를 모집했고, 자발적으로 조사에 동의한 양육 미혼모를 대상으로 온라인 설문조사로 실시되었다. 설문은 임신 및 출산, 돌봄 및 양육, 경제, 학업 및 직업훈련, 주거, 가족 및 주변 관계, 사회적 환경 및 지원 욕구 등의 영역으로 구성되었다. 온라인 조사 시 응답이 이루어지지 않으면 다음 문항으로 진행되지 않도록 설계되어 무응답, 결측치는 존재하지 않고, 본 연구에서는 한국보건사회연구원에서 온라인 조사로 수집한 응답자 전수인 1,247명의 원자료를 연구대상자로 분석에 활용하였다. 1,247명의 양육 미혼모 응답자 중 24세 이하 청소년 미혼모는 252명, 24세 초과 성인 미혼모는 995명이었다. G*Power 3.1.9.7 프로그램을 사용하여 다중 회귀분석에 필요한 유의수준 .05, 효과크기 .15, 검정력 .90으로, 대상자의 연령, 고용 형태, 양육환경 등 변수가 총 18개일 때 산출된 표본수는 183명으로 본 연구대상자 1,247명은 회귀분석에 필요한 최소 표본수를 만족하였다. 본 연구에서 한국의 미혼모는 통계청의 정의에 따라 ‘법적으로 미혼인 상태에서 18세 이하 자녀를 양육하고 있는 친모’를 의미한다. 청소년 미혼모는 한부모가족지원법과 청소년 기본법에 의해 24세 이하의 청소년 중 결혼하지 않은 상태에서 임신과 출산을 경험한 여성을 의미하며, 성인 미혼모는 24세 초과 성인 중 결혼하지 않은 상태에서 임신과 출산을 경험한 여성을 의미한다.

3. 연구 도구

인구사회학적 특성은 연령, 월평균 소득, 주거만족도, 주관적 건강, 스트레스, 우울, 양육 아동의 수, 양육효능감, 고용의 형태, 주거 형태, 산전 진찰 횟수, 산후 우울을 파악하였다. 연령은 만나이를 사용하였고, 월평균 소득은 회귀분석 투입을 위해 로그로 치환하였다. 주거만족도는 ‘현재 살고 계신 곳(주거시설, 위치, 환경 등)에 만족하십니까?’라는 질문에 4점 리커트 척도(전혀 만족하지 않는다∼매우 만족한다)로 측정된 값을 분석하였다. 주관적 건강은 ‘현재 전반적인 귀하의 건강 상태는 어디에 해당합니까?’라는 질문에 5점 리커트 척도(매우 안좋다∼매우 건강하다)로 측정된 값을, 스트레스는 4점 리커트 척도(거의 느끼지 않는다∼대단히 많이 느낀다)로 측정된 값을 분석하였다. 원자료에서 우울은 11문항의 축약형 The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale(CES-D)로 측정되었다. 이 도구는 지역사회의 일반인들을 대상으로 지난 한 주간의 우울증상 정도를 측정하는 도구로서 신뢰도와 타당도가 확보되어 많은 연구에서 사용되어왔다(Chon et al., 2001). 이를 0점에서 3점 리커트 척도로 11문항의 단순 합계 점수로서의 총점을 사용하였다. 16점 이상이면 우울증을 의심할 수 있다. 원도구의 개발 당시 Cronbach's Alpha는 .91이었고 본 연구에서 .92였다. 양육 아동의 수는 ‘현재 기르는 자녀의 출생연도를 적어주십시오’라는 문항에 응답한 아동의 수를 분석하였다. 양육효능감은 ‘자녀를 잘 기르고 있다고 생각하십니까?’라는 질문에 4점 리커트 척도(전혀 잘 기르고 있지 않다∼매우 잘 기르고 있다)로 측정된 값을 분석하였다. 고용의 형태는 정규직, 기간제, 자영업/무급, 무직 4가지로 측정하였다. 주거 형태는 독립 주거, 가족과 동거, 사회복지시설 거주 3가지로 측정하였다. 산전 진찰 횟수는 받지 않음, 1-5회, 6-10회, 11-15회, 16-20회로 재분류하였고, 산후 우울은 ‘예’, ‘아니오’로 측정된 값을 분석하였다.

가족의 지원, 파트너의 지원은 ‘예’, ‘아니오’로 측정된 값을 분석하였다.

임신으로 인해 일을 그만둔 경험, 직업 교육은 ‘예’, ‘아니오’로 측정된 값을 분석하였다. 임신 관련 차별 경험은 동료들의 따돌림, 권고사직, 승진이나 업무 배치에서의 불이익, 성희롱, 모욕적인 언행의 5가지 차별을 경험했는지 질문에 각각 ‘예’, ‘아니오’로 측정된 값이 하나라도 ‘예’가 있을 경우 차별 경험으로 재분류하였다. 양육환경은 ‘귀하는 우리 사회가 여성 혼자 아이를 낳아 기르기에 어떤 환경이라고 생각하십니까?’라는 질문에 4점 리커트 척도(전혀 좋은 환경이 아니다∼매우 좋은 환경이다)로 측정된 값을 분석하였다.

삶의 만족도는 ‘현재 삶에 대해 얼마나 만족하십니까?’라는 질문에 7점 리커트 척도(매우 불만족∼매우 만족)로 측정된 값을 분석하였다.

4. 자료 수집 및 윤리적 고려

본 연구에 사용된 조사 원자료는 한국보건사회연구원의 내부 규정에 의거하여 개인식별이 불가능한 고유번호 형태로 제공받아 분석에 투입되었다. 원자료는 한국보건사회연구원 생명윤리위원회(IRB: 2019-33)의 승인을 득한 후 2019년 7월부터 9월까지 수집되었다. 온라인 카페, 거점기관 등을 통해 조사대상 미혼모를 모집하여, 대상자가 조사에 동의하고 자발적 참여를 결정한 뒤, 직접 조사 참여 URL을 전달함으로써 익명성을 보장하여 연구윤리를 준수하면서 신뢰할 수 있는 데이터가 수집되도록 하였다. 구조화된 설문지를 온라인으로 구현하여 컴퓨터 혹은 개인 휴대전화에서 응답이 가능하도록 하였다. 조사 내용은 임신 및 출산, 돌봄 및 양육, 경제, 학업 및 직업훈련, 주거, 가족 및 주변 관계, 사회적 환경 및 지원 욕구 등이 포함되었다. 응답자가 한 질문에 대해 응답하지 않으면 다음 문항으로 진행되지 않도록 설정하였기 때문에, 분석 대상으로 사용된 데이터에는 기본적으로 무응답이나 결측치가 없었다.

5. 자료 분석 방법

본 연구의 자료 분석은 IBM SPSS/WIN Statistics 25.0 프로그램을 이용하였다. 청소년 미혼모와 성인 미혼모의 인구통계학적 요인과 주요 변인들의 기본 정보를 파악하기 위하여 빈도와 평균값 등 기술통계를 제시하였다. 청소년 미혼모와 성인 미혼모의 각 집단별 개인적, 대인적, 정책적 요인과 그에 따른 삶의 만족도의 차이는 χ² 검정과 독립표본 t-test로 분석하였다. 마지막으로 Pearson’s correlation coefficients 분석을 통해 통계적으로 유의한 변수를 Multivariate linear regression으로 분석하여 대상자의 삶의 만족도에 미치는 영향 요인을 파악하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 대상자의 개인적, 대인적, 정책적 요인별 차이

개인적 요인으로는, 본 연구에 참여한 청소년 미혼모 집단은 252명으로 전체의 20.2%를 차지하고 평균 연령은 21.39(SD: 2.15)세로 성인 미혼모 집단의 평균 연령인 33.61(SD: 6.00)세와 12세 이상 차이를 보였다. 성인 미혼모의 월평균 소득은 1.32(백만원)으로 청소년 미혼모의 1.00(백만원)보다 많았다. 또한, 청소년 미혼모 집단은 성인 미혼모 집단보다 주거만족도(2.79점), 주관적 건강(3.10점), 양육효능감(2.65점)은 통계적으로 유의하게 높았고, 스트레스(2.80점), 우울(26.01점)은 높았으나 통계적으로 유의하지 않았다.

청소년 미혼모의 직업은 무직(71.4%), 기간제(13.5%), 정규직(8.7%), 자영업(6.4%)의 순으로, 성인 미혼모의 무직(44.2%), 정규직(27.0%), 기간제(17.1%), 자영업(11.7%)에 비해서 무직의 비율이 높고 정규직이 낮은 차이를 보였다. 주거의 형태도 청소년 미혼모의 경우 시설 거주(41.3%)가 많은 반면, 성인 미혼모는 독립 주거(44.3%)의 비율이 높았다. 또한 산전 진찰 경험이 전혀 없는 청소년 미혼모가 11.1%, 성인 미혼모가 12.1%였으나 통계적으로 유의하지 않았다. 청소년 미혼모의 산후 우울 경험(85.7%)은 성인 미혼모보다 통계적으로 유의하게 높았다. 대인적 요인으로 청소년 미혼모의 가족의 지원(29.4%)은 성인 미혼모보다 통계적으로 유의하게 높았으나, 파트너의 지원은 성인 미혼모(10.5%)가 청소년 미혼모보다 높았으나 통계적으로 유의하지 않았다. 정책적 요인으로는 임신으로 인해 일을 그만둠, 차별의 경험은 청소년 미혼모가 각각 64.3%, 17.1%로 성인 미혼모에 비해서 낮게 나타났다. 양육환경은 청소년 미혼모(1.64점)가 성인 미혼모보다 높았으나 통계적으로 유의하지 않았다. 또한, 삶의 만족도는 청소년 미혼모(3.63점)가 성인 미혼모보다 높았으나 통계적으로 유의하지 않았다(Table 1).

2. 삶의 만족도와 주요 요인 간 상관관계

청소년 미혼모의 삶의 만족도는 개인적 요인인 주거만족도(r=.31), 주관적 건강(r=.40), 양육효능감(r=.35), 정책적 요인인 양육환경(r=.17)과 양의 상관관계를 나타냈고, 개인적 요인인 우울(r=-.61), 스트레스(r=-.48)와는 음의 상관관계를 나타냈다(Table 2). 성인 미혼모의 삶의 만족도는 개인적 요인인 월평균 소득(r=.13), 주거만족도(r=.32), 주관적 건강(r=.42), 양육효능감(r=.37), 정책적 요인인 양육환경(r=.29)과 양의 상관관계를 나타냈고, 개인적 요인인 우울(r=-.63), 스트레스(r=-.54)와는 음의 상관관계를 나타냈다(Table 2).

3. 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인

본 연구 대상자의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인을 확인하기 위해 앞서 확인된 연령, 월평균 소득, 우울, 양육효능감, 스트레스, 주거만족도, 고용의 형태, 주관적 건강, 양육환경을 독립변수로 투입하여 다중 회귀분석을 실시하였다. 변수들의 공차는 0.48∼0.90으로 1에 근접하고 분산팽창계수도 1.1∼2.07로 10보다 낮아서 독립변수들 간의 다중공선성은 없는 것으로 확인하였다. 독립변수 중 연령, 자녀의 수, 산전 진찰 횟수 등의 개인적(인구사회학적) 요인에 대하여 공변량 처리를 한 후 다중 회귀분석을 통해 삶의 만족도에 미치는 주요 변수들의 영향을 분석하였다. 청소년 미혼모의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인을 추정한 회귀모형은 유의하였고(F=6.21, p=.013), 모형에 포함된 변수들은 삶의 만족도 총변화량의 41.2%를 설명하였다. 삶의 만족도에 영향을 미치는 개별 변수들의 삶의 만족도에 대한 기여도는 개인적 요인이 영향을 미쳤고 그중 우울(β=-.43)이 가장 컸으며, 스트레스(β=-.17), 양육효능감(β=.14), 주거만족도(β=.13)의 순이었다. 성인 미혼모의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인을 추정한 회귀모형 역시 유의하였고(F=5.70, p=.017), 모형에 포함된 변수들은 삶의 만족도 총변화량의 49.2%를 설명하였다. 삶의 만족도에 영향을 미치는 개별 변수들의 삶의 만족도에 대한 기여도는 개인적 요인과 정책적 요인이 영향을 미쳤고 그중 개인적 요인인 우울(β=-.37)이 가장 컸으며, 스트레스(β=-.20), 양육효능감(β=.14), 주거만족도(β=.13), 양육환경(β=.09), 주관적 건강(β=.07)의 순이었다(Table 3).

Ⅳ. 논 의

본 연구는 청소년 미혼모와 성인 미혼모의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인들을 비교 분석함으로써 두 집단의 공통점과 차이점을 규명하고자 하였다. 연구 결과, 청소년과 성인 미혼모 두 집단 모두 공통적으로 우울, 스트레스, 양육효능감, 주거만족도가 삶의 만족도에 영향을 미치는 것으로 나타났고, 이는 기존 연구와 일관된 결과이다(Joseph & Bance, 2021; Samuels-Dennis, 2006).

청소년과 성인 미혼모 두 집단 공통적으로 우울이 높아질수록 삶의 만족도가 유의하게 감소하는 경향이 나타났고, 우울은 두 집단 모두 삶의 만족도에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 확인되었다. 청소년 미혼모 집단의 우울 평균 점수는 26.01점, 성인 미혼모 집단은 25.89점으로 두 집단 모두 우울의 임계값인 16점을 크게 상회하여, 두 집단 모두 심각한 수준의 우울을 경험하고 있음을 시사한다. 또한, 두 집단 모두 스트레스가 삶의 만족도를 저하시키는 주요 요인으로 작용하고 있었으며, 청소년 미혼모 집단의 스트레스 점수(2.80점)가 성인 미혼모 집단(2.75점)보다 약간 높게 나타났으나 통계적으로 유의한 차이는 없었다. 한편, 청소년 미혼모와 성인 미혼모의 삶의 만족도 평균은 각각 3.63점과 3.59점으로, 일반 인구의 삶의 만족도 평균(4.57점)보다 낮게 나타났다(Yun et al., 2019). 이는 미혼모들이 겪는 정신적·사회적 어려움이 삶의 만족도 저하에 영향을 미친다는 점을 보여준다. 특히, 미혼모들은 기혼 여성에 비해 출산과 양육 과정에서 우울과 스트레스 등의 정신건강 문제를 더 심각하게 경험하는 것으로 알려져 있다(Lee, 2020). 양육의 부담 특히 홀로 부모 역할을 수행해야 하는 정신적 고충은 지속적인 스트레스와 우울을 유발한다(Oh & Kim, 2018). 이에 따라 일차보건의료를 제공하는 지역사회에서 간호 전문가들은 미혼모들의 삶의 만족도를 높이고 정신적·정서적 안정을 지원하기 위해, 심리 상담 및 정서적 치료 프로그램을 제공해야 할 필요가 있다. 또한, 자조모임과 같은 사회적 지원체계를 구축하여 미혼모들이 서로 경험을 공유하고 정서적 지지를 받을 수 있는 환경을 조성하는 것도 중요하다. 이러한 환경 조성은 미혼모들의 정신건강 증진과 건강한 사회적 참여를 도모할 수 있을 것이다.

청소년 미혼모 집단의 양육효능감(2.65점)이 성인 미혼모 집단(2.52점)보다 유의하게 높게 나타났으며, 양육효능감이 삶의 만족도에 유의한 영향을 미치는 주요 요인임을 시사한다. 이는 선행 연구에서 공동거주 시설에 거주하는 미혼모가 시설에서 제공되는 사회적 지지를 통해 양육효능감이 향상되었다는 결과(Park, 2016)와 일치하며, 청소년 미혼모들이 시설에서 제공받는 다양한 형태의 사회적 지원은 양육에 대한 자신감을 높이는 데 기여하고 있음을 보여준다. 또한, 원가족과의 원만한 관계 회복이 미혼모에 대한 차별 인식을 낮추고 양육효능감을 강화하여 삶의 만족도를 증진시킨다는 연구(Kim, 2021)도 이를 뒷받침한다. 따라서 청소년 미혼모들에게 출산 및 양육과 관련된 가정방문 서비스와 같은 밀착형 지원을 제공하여, 이들이 양육 과정에서 겪는 어려움을 덜고 양육효능감을 향상시킬 필요가 있다. 이러한 접근은 청소년 미혼모의 전반적인 삶의 만족도를 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

한편, 주거만족도는 청소년 미혼모 집단(2.79점)이 성인 미혼모 집단(2.58점)보다 유의하게 높게 나타났으며, 주거만족도가 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인임이 확인되었다. 이는 미혼모의 주거 불안정이 삶의 질을 낮춘다는 기존 연구(Kim & Kim, 2020)와 맥락을 같이하며, 자녀 양육 미혼모의 요구도 조사에서도 안정적인 주거환경에 대한 요구가 높게 나타나(Moon & Kim, 2014), 안정적인 주거환경의 중요성을 시사한다. 본 연구 결과, 청소년 미혼모는 주로 시설 거주(41.3%), 가족과 동거(35.3%), 독립 주거(23.4%)의 형태를 보였으나, 성인 미혼모는 독립 주거(44.3%), 시설 거주(30.5%), 가족과 동거(25.2%)의 순으로 나타나 연령이 증가할수록 독립적인 주거 형태로 전환되는 경향이 있었다. 이는 연령이 증가함에 따라 시설이나 가족 동거 형태에서 독립적인 주거로 이동하는 경향을 보여주는 선행 연구(Park, 2016)와 일치한다. 이처럼 연령에 따른 주거 형태의 변화는 미혼모의 자립 및 자활과 밀접한 관련이 있으며, 안정적인 주거환경을 제공받지 못할 경우 이들의 삶의 만족도가 저하될 수 있다. 따라서 미혼모들의 생애주기를 고려한 주거 지원은 매우 필수적인 정책적 과제로, 주거 안정성 확보를 위해 지역사회와의 협력을 통한 주거 공간 지원이 필요하다. 미혼모들을 대상으로 한 주거 지원 정책은 자립을 위한 기반을 제공할 뿐만 아니라, 이들의 건강한 양육 환경을 조성할 수 있도록 돕는 중요한 수단이 될 것이다. 특히, 장기적인 관점에서 미혼모들이 경제활동을 병행하며 안정적인 양육을 할 수 있도록 주거 정책의 확대 및 지역사회의 돌봄 서비스 제공 등 맞춤형 지원 방안을 모색할 필요가 있다. 이러한 사회적 지원체계가 강화될 때, 양육에 대한 효능감을 높이고 주거 환경에 대한 만족감을 증진시키며 미혼모들이 경제적·사회적으로 자립할 수 있는 환경을 조성하여, 궁극적으로 삶의 만족도를 향상시키는 데 기여할 것이다.

본 연구 결과, 성인 미혼모 집단과 청소년 미혼모 집단의 평균 연령은 각각 33.61세와 21.39세로 나타났다. 성인 미혼모 집단의 삶의 만족도에는 주관적 건강과 양육환경(양육하기에 안전한 사회적 환경에 대한 인식)이 영향을 미쳤다. 성인 미혼모의 주관적 건강은 2.86점으로 청소년 미혼모 집단의 3.10점에 비해 유의하게 낮았으며, 이는 경제적 어려움과 사회적 배제 경험에서 기인하는 스트레스가 건강에 부정적 영향을 미치고 있음을 시사한다(Rousou et al., 2013). 또한, 주관적 건강은 우울 및 양육 스트레스와 음의 상관관계를 보이며 삶의 만족도에 영향을 미치는 주요 요인으로 작용하고 있었다(Oh & Kim, 2018; Fleche et al., 2011). 성인 미혼모는 경제적 취약성과 사회적 배제 경험으로 인해 의료서비스 접근성이 낮아 건강 관리에 어려움을 겪을 수 있다. 이러한 점에서 지역사회 전문 간호사들은 성인 미혼모를 대상으로 정기적인 신체적·정신적 건강검진 및 상담을 통해 건강 상태를 모니터링하고, 건강 교육 및 관리 서비스를 지속적으로 제공하여 이들의 건강 수준을 향상시킬 필요가 있다. 이를 통해 성인 미혼모들이 보다 건강한 상태에서 양육에 임할 수 있게 도울 수 있을 것이다.

한편, 미혼모의 양육환경은 청소년 미혼모 집단이 1.64점, 성인 미혼모 집단이 1.60점으로 두 집단 간 유의한 차이는 나타나지 않았으나, 일반 인구의 양육환경 인식 평균인 2.2점과 비교할 때(Kwon et al., 2020) 낮은 수준이었다. 이는 미혼모들이 자신들의 양육환경을 열악하게 인식하고 있음을 의미한다. 특히, 일반 성인의 22.0%가 미혼모에 대해 강한 부정적 인식을 가지고 있어 미혼모들이 양육환경을 더 어렵게 느끼는 주요 원인으로 작용하고 있다(Kwon et al., 2020). 따라서 미혼모들이 사회의 일원으로 안정적인 양육을 할 수 있도록, 가족 다양성에 대한 교육과 인식 개선 캠페인을 통해 다양한 형태의 가족에 대한 사회적 인식을 제고할 필요가 있다. 이러한 인식 개선은 미혼모가 자녀를 보다 포용적인 사회적 환경에서 양육할 수 있는 기반을 마련해 줄 수 있을 것이며, 미혼모의 삶의 만족도를 향상시키는 데 기여할 것이다.

본 연구는 청소년 미혼모와 성인 미혼모 두 집단의 삶의 만족도에 미치는 영향의 공통점과 차이점을 통해 실무, 연구, 교육 및 정책적 차원에서의 중요한 시사점을 제공한다. 미혼모들이 공통적으로 경험하는 우울과 스트레스에 대한 정신심리적 부담감을 해소하기 위해서는 실무 현장에서 이들을 위한 맞춤형 심리 상담 및 정서적 지원이 필요하다. 또한 기존 연구에서 많이 다루지 않은 청소년 미혼모 집단의 특성과 그들의 삶의 만족도에 대한 분석을 통해, 향후 연구에서 미혼모의 인구사회학적 특성을 반영하여 삶의 만족도에 미치는 요인들이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지 종단연구를 통해 분석할 필요가 있다. 마지막으로 교육 및 정책적 차원에서 미혼모의 정신적 건강 관리와 주거 지원, 그리고 성인 미혼모의 양육환경과 건강증진을 위한 중재가 포함되어야 한다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 전국 단위의 대표성 있는 자료를 활용하여 청소년 미혼모와 성인 미혼모의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인들을 비교 분석함으로써 두 집단의 공통점과 차이점을 규명하고 미혼모의 삶의 만족도를 제고하기 위한 구체적 방안을 제시하고자 하였다. 우울, 스트레스, 양육효능감, 주거만족도는 두 집단 모두의 삶의 만족도에 영향을 미쳤다. 성인 미혼모 집단에서는 양육환경, 주관적 건강이 삶의 만족도에 영향을 미쳤다.

본 연구가 가지는 제한점은 다음과 같다. 첫째, ‘미혼모 가족의 출산 및 양육 실태 조사’의 2차 자료를 분석한 연구로 삶의 만족도를 단일 문항으로 측정하여 신뢰도와 타당도에 일부 제한이 있을 수 있다. 둘째, 본 연구에 사용된 자료는 자신의 신분 노출을 꺼리는 미혼모의 특성을 고려하여 미혼모 온라인 카페와 시설, 거점 기관을 통해 대상자를 모집한 후 실시된 온라인 설문조사로, 선택편향이 있을 수 있고, 비대면 조사의 특성상 응답 왜곡의 가능성이 높아 결과가 과다 또는 과소 추정되었을 가능성이 있어 해석에 주의가 필요하다. 셋째, 본 연구는 단면연구로 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인은 규명하였으나 변수 간 인과관계를 규명할 수 없어 해석과 연구 결과의 적용에 주의가 필요하며 종단연구를 통해 이를 보완할 필요가 있다.

본 연구 결과를 기반으로 다음과 같은 제언을 하고자 한다. 미혼모의 삶의 만족도를 제고하기 위해 정신, 심리적 건강에 대한 정책과 프로그램, 양육 및 주거에 대한 지원을 통해 미혼모가 사회경제적 안정감을 갖고, 한국 사회가 미혼모가 양육하기에 안전한 사회라는 인식을 가질 수 있도록 하는 노력이 필요하다. 또한 연령, 소득, 직업 등을 고려한 개인화된 지원을 통해 통합적으로 양육, 교육, 복지, 고용 등 다양한 영역의 요구를 충족시키고 가족으로 성장할 수 있는 사회적, 제도적 지원이 필요하다.

Acknowledgments

이 논문은 2023년도 강릉원주대학교 학술연구조성비 지원에 의하여 수행되었음.This study was supported by 2023 Academic Research Support Program in Gangneung-Wonju National University.

References

-

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480.

[https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469]

- Bronfenbrenner, U. (2005). Ecological systems theory (1992). In U. Bronfenbrenner (Eds.), Making human beings human: Bioecological perspectives on human development (pp. 106–173). Sage Publications Ltd.

- Byoun, S. J., Kim, Y. K., Choi, I. S., Kim, J. Y., Choi, S. J., & Kim, H. J. (2019). Childbirth and Child-Rearing in Unwed Mothers’ Families and Policy Implications(2019-20). Korea Institute for Health and Social Affairs. https://www.kihasa.re.kr/publish/report/view?seq=27976

- Cho, S. (2004). Mother-child relationship in female-headed single parent families. Journal of Korean Home Management Association, 22(1), 153-167.

- Chon, K. K., Choi, S. C., & Yang, B. C. (2001). Integrated adaptation of CES-D in Korea. The Korean Journal of Health Psychology, 6(1), 59-76.

-

Figueiredo, B., Bifulco, A., Pacheco, A., Costa, R., & Magarinho, R. (2006). Teenage pregnancy, attachment style, and depression: A comparison of teenage and adult pregnant women in a Portuguese series. Attachment & Human Development, 8(2), 123-138.

[https://doi.org/10.1080/14616730600785686]

-

Fleche, S., Smith, C., & Sorsa, P. (2011). Exploring determinants of subjective wellbeing in OECD countries: Evidence from the World Value Survey(Working Papers 921), Organization for Economic Cooperation and Development Economics Department.

[https://doi.org/10.1787/5kg0k6zlcm5k-en]

- Joseph, L., & Bance, L. O. (2021). Mindfulness-based Depression Reduction and Psychological Well-being Program (MDPP) for Unwed Mothers: A Pilot Study. IAHRW International Journal of Social Sciences Review, 9(3), 142-145.

-

Kim, G. E., & Kim, E. J. (2020). Factors affecting the quality of life of single mothers compared to married mothers. BMC psychiatry, 20(1), 1-10.

[https://doi.org/10.1186/s12888-020-02586-0]

- Kim, H. (2010). Teenage single mom's experience of childbirth and caring. Journal of Korean Women’s Studies, 26(4), 101-131.

-

Kim, J., & Cho, S. (2020). The Effects of Self-Reliance of Unmarried Mothers on their Life Satisfaction-Focus on Moderating Effect of Social Capital. The Journal of the Korea Contents Association, 20(7), 478-490.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2020.20.07.478]

-

Kim, J. H. (2021). The Influence of Relationship with Original Family on Unmarried Single Mothers’ Depression : The Mediation Effect of the Mother’s Parenting Efficacy and Perceived Discrimination Experience. Korean Journal of Family Social Work 26(3), 447-463.

[https://doi.org/10.13049/kfwa.2021.26.3.4]

- Kwon, M., Moon, M., & Kim, Y. (2020). A Study on a Paradigm Shift Towards a Culture that Respects Parenting and Raising Positive Awareness on Parenting Culture(Ⅰ) : Analysis and Issues of Parenting Culture, Korea Institute of Child Care and Education. https://repo.kicce.re.kr/handle/2019.oak/1766

-

Lee, J. S. (2020). A study on life experiences of unmarried mothers residing in shelter. The Journal of the Korea Contents Association, 20(7), 636-652.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2020.20.07.636]

- Lee, M., Jeong, J., Gu, M., Jung, S., Kim, H., & Bak, J. (2018). Support measures for unwed mothers during pregnancy and after childbirth(2018-14), Korean Women’s Development Institute. https://www.nkis.re.kr/subject_view1.do?otpId=OTP_0000000000001616&otpSeq=0

-

Moon, J. S., & Kim, Y. H. (2014). The effects of emotional connection with parents, social support, and isolation on unmarried mothers' child-rearing efficacy. Journal of Families and Better Life, 32(6), 109-123.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2014.32.6.109]

- Nam, M. (2013). A study on eco-systemic factors effecting depression and global life satisfaction of young single mothers. Journal of the Korean society of child welfare, 44, 91-125. http://uci.or.kr/G704-000946.2013..44.008

- Organization for Economic Cooperation and Development [OECD]. (2022). Organization for Economic Cooperation and Development Family Database. Organization for Economic Cooperation and Development. https://www.oecd.org/els/family/SF_2_4_Share_births_outside_marriage.pdf

-

Oh, E. J., & Kim, H. Y. (2018). Factors influencing unmarried mothers' parenting stress: Based on depression, social support, and health perception. Korean Journal of Women Health Nursing, 24(2), 116-125.

[https://doi.org/10.4069/kjwhn.2018.24.2.116]

- Park, H. O. (2017). Factors influencing depression and life satisfaction among single mothers raising infants and young children. The Korean Academy of Family Social Work Academic presentation papers, 2017(1), 149-155. https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3525612

-

Park, J. M., & Park, H. J. (2023). Changes in Life Satisfaction in South Korea from 2006 to 2021 - The Age, Period, Cohort Effects. Korean Journal of Social Welfare, 75(2).

[https://doi.org/10.20970/kasw.2023.75.2.007]

- Park, Y. (2016). A study of the factors influencing child-rearing efficacy of unmarried mothers [Doctoral dissertation, Kangnam University]. Riss https://www.riss.kr/link?id=T14236453

-

Park, Y. A., & Lee, Y. H. (2017). Quality of Life of Unmarried Mothers: A Study of Character Strengths. The Korean Journal of Woman Psychology, 22(2), 143-171.

[https://doi.org/10.18205/kpa.2017.22.2.003]

-

Pollmann-Schult, M. (2018). Single motherhood and life satisfaction in comparative perspective: Do institutional and cultural contexts explain the life satisfaction penalty for single mothers? Journal of Family Issues, 39(7), 2061-2084.

[https://doi.org/10.1177/0192513X17741178]

-

Rousou, E., Kouta, C., Middleton, N., & Karanikola, M. (2013). Single mothers’ self-assessment of health: A systematic exploration of the literature. International Nursing Review, 60(4), 425-434.

[https://doi.org/10.1111/inr.12044]

- Samuels-Dennis, J. (2006). Relationship among employment status, stressful life events, and depression in single mothers. Canadian Journal of Nursing Research Archive, 38(1), 58-80.

- Statistics Korea. (2022). Unmarried mother, unmarried father by age-SI-DO. Korean Statistical Information Service. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1SI1601

-

Sung, J., Kim, J., & Shin, O. (2015). A study on the experience of pregnancy and childbirth crisis of the unmarried mother and the improvement of support system. Journal of Korean social welfare administration, 17(2), 277-309.

[https://doi.org/10.22944/kswa.2015.17.2.010]

-

Sung, J. H., & Kim, H. J. (2016). A study of historical and social contexts of bias against families of unmarried mothers. Family and Culture, 28(1), 33-58.

[https://doi.org/10.21478/family.28.1.201603.002]

-

Yun, Y. H., Rhee, Y. E., Kang, E., & Sim, J. A. (2019). The Satisfaction with Life Scale and the Subjective Well-Being Inventory in the General Korean Population: Psychometric Properties and Normative Data. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(9), 1538.

[https://doi.org/10.3390/ijerph16091538]