지역사회 거주 지원을 위한 간호사 주도형 지역통합방문간호센터 모형 개발 연구

; Hwang, Rah Il***

; Hwang, Rah Il*** ; Ham, Ok Kyung****

; Ham, Ok Kyung**** ; Sun, Ok Jung*****

; Sun, Ok Jung***** ; Yang, Sook Ja******

; Yang, Sook Ja****** ; Yun, Ok Jong*******

; Yun, Ok Jong******* ; Oh, Chun Hee********

; Oh, Chun Hee******** ; Shin, Hye Won********

; Shin, Hye Won********

Abstract

The aim was to develop a model for a nurse-led, community-integrated nursing center to support home care for the elderly and individuals with mobility challenges.

The model was developed through a literature review, expert advisory meetings, and workshops, focusing on the current status of visiting nursing (VNS) in the country.

The modeling process resulted in several key findings: First, the center could be established by individuals or corporations and would provide services throughout the lifespan to health insurance subscribers and long-term care recipients. Second, the center would offer specialized services such as oral care, rehabilitation, transitional care, 24-hour emergency response, and end-of-life care as well as nursing services. Third, in addition to nurses and nurse specialists, the center would utilize a multidisciplinary approach. The center would also collaborate with local hospitals, nursing facilities, and senior welfare centers. Fourth, a comprehensive support center for VNS would need to be established under the Korean Nursing Association to foster the activation of VNS and policy development.

Administrative and financial support and policy development are necessary for the successful implementation of the integrated community nursing center concept. Additionally, measures for evaluating the performance and promoting its activities should be considered for ensuring long-term sustainability and a favorable impact on community health and well-being.

Keywords:

Home Visit, Home Health Nurses, Patient-Centered Care, Community Networks키워드:

방문간호, 방문간호사, 대상자 중심 관리, 지역사회 네트워킹I . 서 론

1. 연구의 필요성

우리나라는 세계에서 가장 빠른 고령화 속도를 보이고 있는 국가로 2000년 고령화사회, 2018년 고령사회로 진입하였으며, 2025년에는 노인인구 10,514명으로 총인구의 20.3%를 차지하여 초고령사회로 진입하였다(Statistics Korea, 2025). 노인의 86.1%는 1개 이상 만성질환을 진단받았고 평균 2.2개의 만성질환을 보유하고 있으며, 노인진료비는 2023년 44조원을 넘어 총진료비의 44.1%를 차지하고 있다(Ministry of Health and Welfare & Korea Institute for Health and Social Affairs, 2023). 더구나 노인 중 혼자서는 일상생활 수행이 어렵고 누군가의 도움이 필요하여 장기요양을 신청하는 자의 비중도 빠르게 증가하는 추세로 앞으로도 후기 고령 인구의 증가와 함께 장기요양수요가 급격하게 증가할 것으로 예측된다(National Health Insurance Service, 2024).

지역사회 계속 거주(Aging in Place, AIP)는 노인이 생활하던 지역에서 노후를 보내는 것을 지향하는 것으로, 이는 노인 개인의 행복과 삶의 질뿐 아니라 사회적 지속 가능성 측면에서도 중요한 가치이다(Lee et al, 2017). 노인의 48.9%는 건강이 악화되어도 현재 집에서 계속 살기를 희망하는 가운데 노인들은 재가 거주를 위한 필요 서비스로 일상생활지원(66.1%)을 가장 많이 원했고 다음으로 의사, 간호사 등 의료인이 제공하는 방문의료서비스(61.6%)를 꼽았다(Ministry of Health and Welfare & Korea Institute for Health and Social Affairs, 2023). 노인 이외에도 복잡한 다수 건강문제를 가지고 있는 거동불편 장애인, 말기암 등 재가 중증 만성질환자 등의 의료 접근성 보장과 퇴원 후 전환기 환자 등이 일상으로 복귀할 수 있도록 지원하기 위해서는 재가 기반 보건의료서비스 체계를 구축하는 것이 무엇보다 절실한 시점이다.

방문형 간호서비스는 간호사가 직접 대상자의 가정을 방문하여 제공하는 서비스로써 현재 제도권 내 방문간호서비스로는 보건소 방문건강관리, 의료기관 기반 가정간호, 노인장기요양 방문간호가 있다. 이들 방문서비스는 대체로 서비스 이용에 대한 만족도가 높은 편이고 국민의료비 감소에도 효과가 있으나, 법적 근거, 서비스 제공자, 서비스 비용 및 지불방식 등이 달라 분절적 서비스를 제공하고 있다(Kwak, 2016; Lee & Kwak, 2016). 또한, 2024년 10월 기준 장기요양 방문간호 제공기관은 전국에 842개, 가정간호기관은 208개에 불과하여 서비스 제공 인프라가 매우 취약하다(Health Insurance Review & Assessment Service, 2024; National Health Insurance Service, 2024; Yang et al, 2019). 더구나 전국 227개 지방자치단체 중 노인장기요양 방문간호기관이 존재하는 지방자치단체는 115개에 불과한 데다 주로 서울, 경기, 인천지역에 약 68%가 설립되어 전국적인 방문간호 서비스 요구를 충족시키지 못하고 있다(Lee et al, 2021). 이는 질병이나 장애가 있는 전 생애주기 인구를 대상으로 건강보험과 개호보험이 둘 다 적용되는 일본 방문간호스테이션의 경우 지속해서 증가 추세를 보이는 가운데 2024년 기준 전국에 15,000개소 이상 운영되고 있는 것과 비교해볼 때 매우 취약한 상황이라 볼 수 있다(Sato, 2023).

한편, 정부에서는 노인장기요양재택의료, 암 등 만성질환, 호스피스, 중증소아 등 약 10여 개 이상 재가 기반 보건의료 시범사업을 진행하고 있고, 이들 사업 중 일부 사업에서는 방문교육·상담, 간호처치 및 환자 관리 등 방문간호서비스를 포함하고는 있으나, 서비스 제공 주체인 간호사 고용문제 등으로 인하여 방문간호 제공에 한계가 있다. 또한, 2018년 커뮤니티케어 논의 이후 2023년에는 전국 12개 시군구에서 노인의료돌봄 통합지원 시범사업을 실시하면서 재택의료와 방문간호를 포함하도록 권고하였으나(Ministry of Health and Welfare, 2023a) 지역별로 인력 고용 및 역량 부족, 자원 연계 시스템과 실질적인 활용 자원의 미흡 등 한계를 나타내고 있다. 그 가운데 2024년 대상자가 거주하는 지역에서 건강한 생활을 영위할 수 있도록 돌봄통합지원법이 통과되어, 세계보건기구(World Health Organization, WHO)에서 권장하는 의료-요양 통합적 케어 접근을 위한 법적 기반을 마련함으로써 향후 방문형 간호서비스의 역할 및 효율적 운영체계 구축의 필요성이 더욱 중요한 시점에 직면하고 있다(WHO, 2020).

지난 2023년에는 정부가 제2차 간호인력지원 종합대책(안)에 일차의료와 연계된 방문형간호 통합제공센터 시범사업의 실시계획을 발표하였다(Ministry of Health and Welfare, 2023b). 또한, 건강하고 행복한 노후대책(Joint ministries, 2024)에 장기요양 재택의료사업 활성화와 함께 퇴원환자 등에게 가정간호, 방문간호를 통합적으로 제공하는 재택간호통합센터 시범사업을 2024년 7월부터 도입한다는 내용을 포함하였다. 선행연구에서도 장기요양 방문간호·의료기관 가정간호의 연계형 모형 제안과 지역사회 통합방문간호 제공으로 요양시설 입소자의 재가 전환에 따른 비용 절감 효과가 보고된 바 있다(Lee et al, 2019; Yang et al, 2019). 현재 가정간호와 방문간호의 낮은 인지도와 수익성으로 인해 이용자가 많지 않고 병의원의 재택의료사업 참여율도 높지 않은 실정임을 고려하여, 의료기관 중심의 시범사업 이외 일본, 유럽 등 국가에서 운영되고 있는 예방적 간호부터 전환기 간호, 생애 말기 간호까지 대상자 중심의 한국형 통합간호모형을 개발하여 효과를 평가할 필요가 있다는 연구도 제시된 바 있다(Han et al, 2020). 그러나 최근 논의되고 있는 지역사회 기반 통합돌봄체계 구축에 맞물려 대상자의 지역사회 거주를 지원할 간호사 주도형 방문형 간호서비스 제공체계 구축을 제안한 연구는 부족한 실정이다.

이에, 본 연구에서는 국내외 방문형 서비스 제도 현황에 대한 비교·분석을 통해 시사점 및 발전 방안을 도출하고, 이를 토대로 노인 등 거동이 불편한 자의 방문형 간호수요에 부응하는 간호사 주도형 지역통합방문간호센터 운영 모형을 개발하고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구는 최근 국내외 방문형 간호서비스 제도 현황에 대한 비교·분석을 통해 우리나라의 지역사회 통합간호체계 구축을 위한 시사점 및 발전방안을 도출하여 간호사 주도형 방문간호모형을 제시하고자 하며, 구체적인 연구목적은 다음과 같다.

- ∙ 첫째, 한국, 일본, 독일, 미국, 덴마크 등 국내외 방문형 간호서비스 제도 현황을 비교·분석한다.

- ∙ 둘째, 국내외 방문간호서비스 제도 현황 분석을 통해 지역사회 간호 통합체계 구축을 위한 시사점 및 발전방안을 도출한다.

- ∙ 셋째, 대상자 중심의 지역사회 간호서비스를 통합적으로 제공하는 간호사 주도형 방문간호센터 모형을 개발한다.

- ∙ 넷째, 간호사 주도형 방문간호센터 모형 구축을 위한 법적, 제도적 개선방안을 제안한다.

Ⅱ. 연구 방법

본 연구는 지역사회통합돌봄에서 핵심 역할을 수행할 간호사 주도형 방문간호센터 모형을 제시하기 위해 대한간호협회 정책연구로 수행하였다. 본 연구에서는 간호사가 운영하는 지역통합방문간호센터 모형을 개발하기 위해 국내외 문헌을 고찰하였고, 국내외 방문간호 관련 기관 방문, 전문가 자문회의를 통해 방문형 간호 현황을 파악하였으며 연구팀 워크숍을 통해 합의된 모형을 최종 제안하였다.

1. 국내외 방문간호 현황에 대한 문헌고찰

한국, 일본, 독일, 미국, 덴마크 등 각국의 보건의료체계 내에서 방문간호 운영 현황의 선험적 사례 및 제도 관련 국내외 문헌을 고찰하였다. 국내외 전자데이터베이스에 발표된 논문과 함께 보건복지부, 국민건강보험공단, 한국건강증진개발원, 대한간호협회 등 관련 기관 홈페이지에 탑재된 기관 발간자료, 보고서 등을 검토하였다. 또한, 국가별 간호협회, 방문간호 관련 기관 홈페이지에서 방문간호 운영현황(서비스 대상, 서비스 내용, 수가 및 지불제도, 서비스 제공인력, 교육프로그램 등)을 검색하여 고찰하였다.

2. 국내외 방문간호기관 현장 방문

한국의 방문간호센터 운영 사례를 파악하기 위해 일 지역의 노인장기요양 방문간호기관을 직접 방문 조사하였고(2023.11.14. ∼15), 일본의 의료-요양 통합형 방문간호스테이션 운영 사례를 분석하기 위하여 간호소규모다기능형 방문간호스테이션, 일본방문간호재단, 지역포괄추진실 등을 현장 방문하였다(2023.11.27.∼12.1).

3. 전문가회의

본 연구에서는 일본, 독일, 미국 등 현지 전문가로부터 국가별 방문간호 운영현황과 최신 동향을 파악하여 시사점과 발전 방향을 도출하였다. 또한 국내 노인간호, 지역사회간호 학계 전문가와 가정간호 및 노인장기요양 방문간호 현장 실무 전문가 그리고 방문간호 분야 정책전문가 등 9명과 전문가 회의(2023.11.24) 및 70여명이 참여한 간담회(2023.12.22)를 실시하였다. 전문가 자문회의 및 간담회에서는 지역사회 기반 방문간호 현황 및 문제점을 논의하였고, 본 연구에서 제안하고자 하는 지역사회통합방문간호센터 모형 초안에 대한 의견을 수렴하였다.

4. 연구팀 워크숍

본 연구팀은 내부 워크숍을 실시하여 모형 초안을 개발하였고, 개발된 지역통합방문간호센터 모형 초안을 토대로 전문가 회의, 간담회를 통해 수정, 보완 의견을 수렴하였다. 전문가 의견 결과를 토대로 연구팀 워크숍을 재실시하여 정리한 결과로 지역통합방문간호센터 모형을 제안하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 국내외 방문형 간호 제도 및 시사점

국내에서 법적 기반에 근거한 방문형 간호(의료기관 가정간호, 노인장기요양보험 방문간호, 보건소 방문건강관리)의 방문간호 운영 현황(목적, 관련 법, 서비스 대상자, 서비스 내용, 재원 및 수가, 서비스 제공인력, 이용절차)을 분석하여 (Table 1)에 제시하였다.

① 방문형 간호 서비스의 목적

의료기관 가정간호는 대상자 치료의 지속성 유지 및 심리적 안정감 도모, 병상 회전율 제고 및 국민의료비 절감, 그리고 보건의료자원의 효율적 활용을 목적으로 도입되었다. 노인장기요양보험 방문간호는 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인 등의 집을 방문하여 간호처치, 교육 및 상담 등 간호서비스를 제공하여 노후의 건강관리, 질병예방 및 개선 등에 목적을 둔다. 보건소 방문건강관리는 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준 향상에 목적을 두고 있다(So et al, 2020).

② 방문형 간호 서비스 대상자

의료기관 가정간호는 의료기관 입원 후 퇴원한 환자와 외래 및 수술 후 조기퇴원환자, 만성질환자(고혈압・당뇨・암, 호흡기질환자 등), 말기환자, 산모 및 신생아 등 가정에서 계속적인 치료와 관리가 필요하다고 의사 및 한의사가 인정한 자를 대상으로 한다(So et al, 2020). 노인장기요양보험 방문간호 대상자는 65세 이상 노인 또는 65세 미만 노인성 질환으로 노인장기요양 등급판정을 받은 자 중 의사지시서를 받은 자를 대상으로 한다. 보건소 방문건강관리는 저소득 취약계층 중 흡연, 고위험 음주, 불규칙적 식생활, 신체활동 부족 등의 건강행태개선이 필요한 자, 고혈압, 당뇨, 비만 등 만성질환 위험군 또는 질환군, 허약 예방 및 관리가 필요한 자를 대상으로 한다(So et al, 2020).

③ 국내 방문형 간호 서비스 내용 및 수가

의료기관 가정간호에서는 가정전문간호사가 건강상태 파악 및 관찰, 치료적 간호(위관영양, 욕창관리, 위루관 교환 및 유지 관리 등), 혈액이나 소변 등의 검사물 수집, 투약 및 주사, 환자 및 보호자 교육 및 상담, 지역사회자원 의뢰 및 연계 등의 서비스를 제공한다. 노인장기요양보험 방문간호의 경우 간호사 또는 간호조무사가 건강상태 확인, 활력징후 및 혈당관리 등의 기본관리와 호흡관리, 식이, 배변, 투약 등 간호처치, 가족 교육, 신체훈련, 의료기관 의뢰 및 장기요양기관 연계서비스를 제공한다. 보건소 방문건강관리는 간호사 등이 건강상태 스크리닝, 건강관리 서비스와 보건소 내·외 자원연계 서비스를 제공한다.

의료기관 가정간호는 건강보험이 적용되고 의료기관종별 방문당 수가, 재료비 및 행위별수가가 적용되고 노인장기요양 방문간호는 장기요양보험에 따라 시간당 방문수가(30분미만/30~60분/60분 이상)가 적용되며 보건소 방문건강관리는 조세로 운영된다(So et al).

이상의 국내 방문형 간호서비스를 고찰한 결과, 현행 법적 기반을 토대로 실시되고 있는 방문간호는 제도의 법적 근거, 보상체계, 서비스를 제공하는 기관, 제공인력 등이 상이하고, 대상자는 자격과 필요, 소득수준에 따라 제공기관을 찾아가야 하는 상황이다. 더구나 가정간호와 장기요양 방문간호 기관은 대도시 위주로 편재되어 있고, 방문간호를 개설 및 운영하는데 있어 지원 체계가 부재하며, 서비스를 제공함에 있어서도 재가 기반의 의료 및 요양서비스간 상호 의뢰 및 연계 체계가 미흡하다. 각 방문형 간호서비스 유형별로 제공인력의 면허와 자격에 차이가 발생하여 서비스 질의 격차가 초래될 수 있으나, 방문형 간호서비스에 대한 질 관리 체계는 미비한 실정이다. 게다가 제공인력의 경력 및 수준별 역량 강화 교육 체계가 구축되지 않아 인력관리에 한계점이 있고, 대상자의 중증도와 서비스 난이도 등에 따라 제공 인력의 역할 및 업무구분이 명확하지 않다는 한계가 있다.

그 이외에도 정부는 노인의료·돌봄통합지원 시범사업으로 재택의료사업을 12개 시군구에서 실시하고 있을 뿐 아니라, 의료기관이 아닌 가정에서도 의료적 관리서비스를 지속적으로 제공하여 질병악화와 장기입원 등으로 인한 환자 삶의 질 저하를 예방하기 위해 다양한 시범사업을 진행하고 있다. 그중 중증소아재택의료시범사업, 정신질환자 지속치료지원시범사업, 가정형 호스피스 및 장애인 건강주치의 시범사업 등은 시범 병의원 의사의 방문진료와 함께 방문형 간호서비스를 제공하고 있다. 이들 재택의료관련 시범사업지침을 분석한 결과 첫째, 재택의료 시범사업의 대상은 중증소아, 장애인, 만성질환자, 말기 암 환자, 요양병원 및 급성기 병원 퇴원환자로 대상자의 건강상태, 질환 종류 및 상태에 따라 여러 사업이 분절적으로 이루어지고 있다. 둘째, 중증소아 재택의료시범사업은 2019년 시범사업을 실시한 이후 2024년까지 소수 대형병원만 참여하고 있어 서비스가 필요한 대상자들을 위해 더 많은 인프라 구축이 필요하다. 셋째, 방문진료 및 방문 간호서비스는 중증소아, 병원기반 사례관리서비스가 필요한 정신질환자, 말기환자 및 중증장애인 등 중증 대상자 중심으로 서비스를 제공하고 있다. 넷째, 간호사의 자격은 전문간호사 또는 해당분야 임상경력 2∼3년을 요구하는 경우가 많은 편이어서 요건을 충족한 간호사 수급이 용이하지 않다.

국외 방문형 간호로는 일본, 독일, 미국, 덴마크 둥 4개 선도 국가의 방문형 간호서비스 동향을 파악하여 분석하였다.

① 개요

일본은 대상자의 집에서 삶의 마지막까지 보낼 수 있도록, 의료, 요양, 생활지원 등이 일체가 되어 서비스를 제공할 수 있는 지역포괄케어시스템을 구축하고, 의료기관, 개호사업소, 방문간호스테이션이 상호연계하면서 의료 의존도가 높은 자의 재택 생활을 지원하고 있다(Japan Visiting Nursing Foundation [JVNF], 2021). 독일은 1995년 세계 최초로 장기요양 사회보험 제도를 도입한 국가로, 수발보험 (Pflegeversicherung) 도입 초기부터 가정간호와 재가간호 급여는 하나의 간호센터에서 제공하는 방식을 채택하였다(DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 2018). 미국은 1965년 사회보장법(Social Security Act)에 의하여 메디케어(Medicare)제도가 도입되면서 방문간호를 포함하였고, 1974년 사회보장법 개정으로 메디케이드(Medicaid)에서도 재가서비스가 포함되어 방문간호를 제공한다(Kim & Shin, 2018). 덴마크는 세금으로 광역 및 지방정부가 직접 서비스를 제공하는 국가로, 사회서비스통합법에 근거하여 방문간호를 제공한다(Ministry of Health Denmark, 2017).

② 방문간호 대상

일본의 방문간호는 전 연령층이 대상이며 요개호 1∼5등급 또는 요지원 1∼2등급자에게는 개호보험을 그리고 요개호 대상이 아닌 경우에는 의료보험을 적용한다(JVNF, 2021). 독일의 장기요양보험은 노인 이외 신체적, 정신적 장애로 인해 일상생활 수행하는데 6개월 이상 타인의 도움이 필요한 모든 자를 대상으로 수발보험을 적용한다(Oh & Kim, 2015). 미국은 메디케어 수급자이면서 전문간호가 필요하다는 의사의 승인을 받은 자, 또는 메디케이드의 경우 저소득층 중 서비스 요구가 있는 대상자이다(Centers for Medicare & Medicaid Services [CMS], 2020). 덴마크의 방문간호 대상은 만성질환자, 일상생활수행에 어려움이 있는 자, 장애인 등이 해당된다(Ministry of Health Denmark, 2017).

③ 방문간호 제공기관

일본은 독립된 형태 또는 병원이나 진료소 소속 방문간호스테이션에서 방문간호를 제공하며, 방문간호 접근성 향상을 위하여 위성사업소(출장소)를 운영하고 있다(Kaipoke Visiting Nursing, 2023). 독일에서도 하나의 기관에서 질병보험의 가정간호와 수발보험의 재가급여(현물)를 함께 제공하고 있다. 독일의 가정간호센터는 독립된 기관의 형태로 운영되며, 민간, 비영리재단, 공공에서 가정간호센터를 운영한다(Park, 2023). 미국은 가정건강센터(Home Health Agency, HHA)에서 방문간호를 제공하며, 공공, 비영리법인, 영리법인 형태로 설립 가능하다(CMS, 2023). 덴마크에서는 지방정부에서 Visitation/Primary care를 설치하여 방문간호를 제공한다(Ministry of Health Denmark, 2017).

④ 방문간호 제공 인력

일본의 방문간호스테이션에는 간호사, 보건사, 준간호사, 재활인력 등이 서비스 제공 인력으로 근무하며, 관리자로 간호사 또는 보건사 1명을 배치한다. 일본의 인정간호사 중에는 방문간호가 포함되어 약 1년간의 이론 및 실습 교육과정을 수료한 후 인정간호사로 활동할 수 있다(Sato, 2023). 독일에서는 간호관리자(간호사) 1명, 간호관리자 대리 1명, 간호사 또는 간호조무사 1명(시간제 2명도 가능)의 인력조건을 갖추어야 하고, 모든 간호처치는 간호사가 수행하며, 일상생활지원과 가사지원 등 기본간호에 한하여 간호사 감독하에 간호조무사가 수행할 수 있다(Lee et al, 2021). 미국에서 전문간호사, 간호사, 실무간호사, 재활인력 등 다학제가 방문서비스를 제공하며, 간호사는 간호처치, 사례관리, 교육, 연구, 성과평가, 자원활용, 질 향상 활동 등을 수행한다. 덴마크에서도 전문간호사, 간호사, 간호조무사가 방문간호를 제공한다. 간호대학을 졸업한 후 간호사 면허를 받은 간호사가 비학위 과정을 통하여 전문간호사 자격을 갖추면 상처, 당뇨, 장루, 실금 등 전문적 간호업무에 종사할 수 있다. 간호조무사는 간호사와 홈헬퍼의 중간 역할로서 간호사 감독 하에 합병증이 없는 경구투약 등을 담당한다(Yang et al, 2019).

⑤ 방문간호 내용 및 범위

일본은 케어플랜에 따라 건강상태 관찰, 의료적 처치(욕창, 복약지도 등), 입퇴원 지원, 지역사회 자원연계, 생애 말기 케어, 야간, 긴급대응 등의 다양한 서비스를 제공한다(JVNF, 2021). 독일의 방문간호 서비스는 투약, 주사, 흡입, 산소요법, 상처관리, 장루관리, 일회용 도뇨관 삽입, 배변 완화제 이용 등 치료적 간호를 포함한다(Park, 2023). 미국에서는 간호사가 치료계획의 관리 및 평가, 교육 및 상담, 약물관리, 경관급식, 튜브 교체, 흡인, 카데터 세척 및 교체, 상처치료, 인공항문 관리 등을 실시한다(CMS, 2020). 한편, 2020년 CARES법(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act)이 개정되어 전문간호사, 임상간호 전문가 등이 가정건강서비스를 인증하고 지시할 수 있게 되었으며, 간호사가 서비스 제공계획을 수립하고 주기적으로 검토하며 가정건강서비스를 감독할 수 있게 되었다(CMS, 2021). 덴마크에서는 환자 요구에 근거하여 방문간호 빈도를 자율적으로 정할 수 있도록 보장하며, 투약 및 처치, 주사, 드레싱, 통증관리 등이 주요 서비스로 제공된다. 대상자 스스로 이동이 가능한 경우 간호진료소(nurse clinic)에 내원하여 상처간호, 장루간호 등 필요한 처치를 받을 수도 있고, 그 외 전환기 간호와 예방적 방문서비스도 실시한다(Han et al, 2020).

⑥ 재원

일본의 방문간호 재원은 공비(국가, 도도부현, 시정촌)와 보험료로 구성된다. 다만 의료보험과 개호보험이 동시에 적용되지는 않는다. 개호보험의 방문간호 수가는 시간당으로 책정되고, 의료보험 방문간호 수가는 방문일당으로 책정된다(Kaipoke Visiting Nursing, 2023). 독일은 피보험자 본인 일부 부담을 포함하여 장기요양 보험 금고(기본간호) 또는 질병보험 금고(의사처방에 의한 간호처치)가 적용된다(Park, 2023). 미국의 경우 메디케어는 선불상환제(Prospective Payment System, PPS) 지불방식으로 질병구성보정(Case-mix adjustment)을 통해 정해진 표준비용을 30일 기간 요율에 따라 적용한다(CMS, 2020). 덴마크는 보건의료 지출의 약 84%를 공적자금으로 조달하는데, 지방정부에서 제공하는 모든 방문간호 서비스는 조세로 제공한다(Ministry of Health Denmark, 2017).

⑦ 방문간호 제공과정(이용절차)

일본 개호보험 인정자는 본인 또는 가족이 의사에게 방문간호지시서를 발급받은 후 방문간호스테이션을 선택하면 케어플랜에 따라 서비스를 제공받는다. 의료보험의 경우 의사와 상담한 후 의사의 방문간호지시서를 발급받아 방문간호를 이용하며, 방문간호와 방문개호, 주간보호, 단기보호를 통합적으로 제공하는 간호소규모다기능형 거택개호사업소(看護小規模多機能型居宅介護所)와 정기순회·수시대응형 방문개호간호 사업소(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所) 등을 이용할 수 있다. 이와 같이 일본은 의료와 요양을 통합적으로 제공하는 대상자 중심, 지역밀착형 통합서비스 체계를 구축하고 있다. 또한, 방문간호종합지원센터를 설치하여 방문간호 경영지원, 인력확보, 질 향상 활동을 수행하는데, 일본간호협회 지부 등에 약 30개의 방문간호종합지원센터를 운영하고 있다(Sato, 2023). 독일에서는 의사, 가정간호센터, 질병보험사 간에 긴밀하게 협력하여 가정간호를 제공하는데, 의사는 간호활동에 필요한 검사결과를 간호센터에 제공하고, 방문간호 기록을 확인한 후 서면으로 처방한다(Lee et al, 2021). 미국에서는 CMS의 인증을 받은 HHA(Home Health Agency)에서 계약직 의사를 고용하거나 컨설턴트 의사와 계약 하에 방문간호를 제공하며, 서비스 질 관리를 위해 연방정부의 필요조건을 충족해야 한다(CMS, 2021). 덴마크의 방문간호 관리주체는 지방정부이며, Visitation/Primary care 소속 방문간호사, 가정간호사, 홈헬퍼가 함께 가정을 방문하여 요구사정을 실시하고 이를 토대로 케어플랜을 작성한 후 주치의와 연계하여 의료와 사회서비스를 제공한다(Yang et al, 2019).

이상의 국외 방문간호 관련 최신 동향을 고찰한 결과, 유럽, 미국, 일본 등 선도국의 방문간호센터는 병상 수 관리, 의료수가 관리 등 국가의 보건의료정책 방향에 따라 중앙정부 및 지방자치단체 등으로부터 다양한 행ㆍ재정적 지원을 받으면서 확대되는 추세에 있다. 또한, 의료기관 소속 또는 독립된 방문간호센터 내에는 핵심적 역할을 수행하는 인력인 간호사 이외 물리치료사, 작업치료사, 사회복지사 등 다직종이 협력하여 대상자를 위한 의료적 지원과 함께 일상생활 지원 등 요양 서비스를 지원할 수 있도록 지역사회 기반 통합적 연계체계를 갖추고 있다. 그리고 재가에서 간호사가 독자적으로 의료적 처치를 수행하기 위한 법적, 제도적 기반이 마련되어 있고, 종사자의 서비스 제공역량을 갖출 수 있도록 전문적이고 체계적인 교육 프로그램 및 지원 체계를 강화하고 있음을 확인하였다.

2. 지역통합방문간호센터 모형

초고령 사회로 진입하는 현시점에 복합적 욕구를 가진 거동불편자의 의료서비스 제공 방안의 일환으로써 지역통합방문간호센터 설립 및 운영방안을 제안하고자 한다. 지역통합방문간호센터는 현행 의료기관 기반 가정간호와 노인장기요양 방문간호를 통합하여 대상자 중심으로 간호서비스를 제공하는 간호사 주도형 방문간호센터이고, 지역사회 내 보건소, 의료기관, 요양기관, 복지시설 등 다양한 기관과의 긴밀한 연계를 통해 지역사회통합돌봄의 핵심 역할을 수행하는 기관으로써 구체적인 내용은 다음과 같다.

지역통합방문간호센터는 의료기관 이용에 어려움이 있는 거동불편자를 대상으로 건강 및 기능회복 및 유지를 위한 직접적 건강관리서비스 제공과 지역사회 의료-요양 자원연계를 통해 궁극적으로 대상자의 지역사회 오랜 거주를 지원하는데 목적이 있다. 또한, 복합적 욕구를 가진 대상자가 정든 집에서 지낼 수 있도록 지역통합돌봄시스템을 구축하는데 있어, 지역통합방문간호센터는 양질의 간호서비스 제공함으로써 요양시설 입소 및 의료기관 입원을 예방하고 국민의료비를 절감하는데 주요한 역할을 담당한다.

지역통합방문간호센터의 서비스 대상자는 의사, 한의사로부터 방문간호 이용을 의뢰받은 건강보험 가입자(피부양자 포함) 및 노인장기요양 등급판정자 전체를 대상으로 한다. 지역통합방문간호센터 주요 서비스 대상자는 재가에 거주하면서 의료기기 및 기구(복막투석환자, 가정용 인공호흡기, 기관캐뉼라, 흡인, 경관영양, 유치도뇨관 관리 등)를 보유한 자, 노인, 장애인 등 거동불편자, 암 등 중증만성질환자, 퇴원 후 전환기 환자, 호스피스 및 생애말기 대상자, 중증 소아, 정신질환자 등 전 생애주기의 다양한 건강문제를 가진 대상자를 포괄한다.

지역통합방문간호센터는 개인 또는 법인, 공공기관 설립이 가능하되, 공적 책무성과 인력 및 보유자원의 효율적 활용을 위해 중대형 법인 설립을 권장한다. 간호사를 관리책임자로 두고 총괄업무를 관장하도록 하며, 관리책임자인 간호사도 대상자의 가정을 직접 방문하여 간호서비스 제공이 가능하다(상근 0.5명으로 간주). 지역통합방문간호센터는 지역사회 의료기관과 긴밀한 협력을 위해 일정 거리 내 의료기관을 협력의료기관으로 지정하여 연계 협력할 수 있는 체계를 갖춘다. 한편, 재택의료센터는 간호사를 직접 고용하거나 통합방문간호센터의 간호사에게 의뢰할 수 있도록 제도화함으로써 간호사 인력을 효율적으로 활용하는 기반을 제공한다.

서비스 제공인력은 간호사 4명 이상(지역통합방문간호센터 관리대상자 80명 이상, 가구당 방문건수 월별 6∼8건, 간호사 1인당 일일 방문가구 6∼7건, 월 근무 일수 22일 기준으로 산출)으로 하되 2명은 상근이어야 하며, 가정전문간호사를 배치하는 경우 가산을 제공한다. 가정전문간호사는 전문 간호처치, 간호사 등 인력에 대한 업무 지시 및 감독, 지역통합방문간호센터 기관평가 등 전문적 역할을 수행한다. 지역통합방문간호센터에 근무하는 간호조무사의 경우 방문간호교육과정을 수료한 후 간호사의 지도감독 하에 방문간호 업무를 수행하되 간호사를 대체할 수는 없다. 간호서비스 이외 재활, 치과관리 등 다양한 건강관리서비스 제공을 위해 지역통합방문간호센터에는 물리치료사, 작업치료사, 언어치료사, 치과위생사 등을 배치할 수 있지만 총 배치인력의 1/3이상을 넘지 않도록 한다. 24시간 긴급대응, 중증 대상자 복합적 욕구증가, 생애 말기 등에 기능이 강화된 지역통합방문간호센터에 근무하는 간호사는 입사 후 6개월 이내 방문간호사 기본교육과정을 이수해야 하며, 관리자는 관리자연수교육과정을 이수해야 한다.

지역통합방문간호센터에서 제공하는 서비스는 의사 또는 한의사로부터 의뢰받은 대상자의 초기 욕구평가, 간호처치, 건강기능상태 관찰, 변화된 욕구의 모니터링 및 정기적 평가, 건강관리를 위한 교육과 상담, 24시간 긴급대응, 임종관리 등이다. 또한 돌봄을 제공하는 가족 및 돌봄제공자 대상 돌봄기술 지원 및 상담, 간호조무사와 요양보호사 등 간호보조인력에 대한 지도, 감독 그리고 요양기관 및 의료기관 연계 및 의뢰 등 재가 거주를 지원하는 다양한 서비스를 포함한다.

지역통합방문간호센터 이용자에 대한 수가는 노인장기요양등급자의 경우 장기요양보험을, 이외 대상자는 건강보험을 적용한다. 현행 노인장기요양의 방문간호는 시간당수가(2024년 기준 15분 이상∼30분 미만: 40,760원, 30분 이상∼60분 미만: 51,110원, 60분 이상: 61,490원)이고, 의료기관 기반 가정간호는 방문당수가(2024년 기준 상급종합병원 기본방문료: 78,030원)로 정해져 있는데 지역통합방문간호센터는 건강보험과 장기요양보험 대상자 모두 동일한 기준(시간당수가)을 적용한다. 이때 간호사는 협력의료기관 및 가족과 긴밀하게 소통하면서 대상자 상황과 수가 기준에 맞추어 방문횟수와 방문시간을 유연하게 조정한다. 한편 본인부담은 현행과 마찬가지로 노인장기요양등급자 일반의 경우 방문수가의 15%, 건강보험 적용자는 20%를 부담한다.

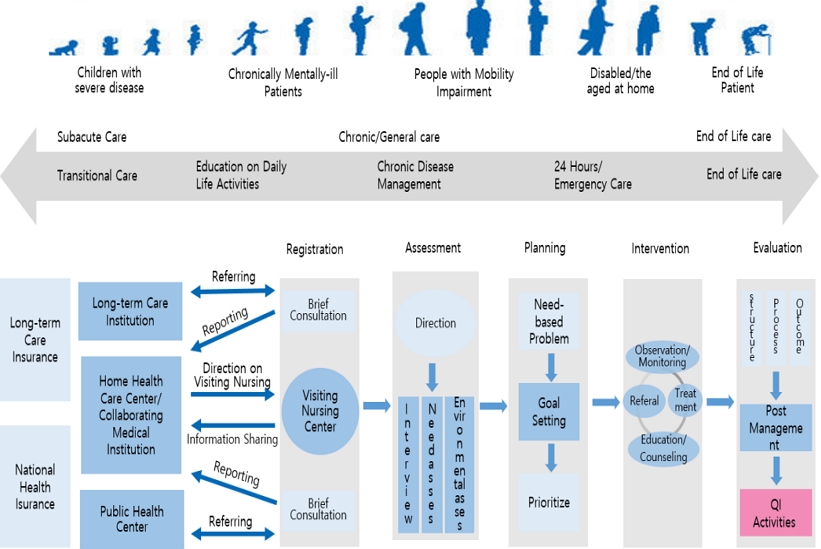

지역사회 내 의료기관, 요양기관, 복지기관 등에서 의뢰된 자 또는 대상자 스스로 방문간호를 원하는 자 중에서 의사지시서를 받은 자를 방문간호 서비스 대상자로 등록한다. 등록된 대상자는 표준화된 건강기록표를 토대로 대상자 건강 및 기능상태와 주요질환, 가족 기능평가, 환경 평가 등 포괄평가를 실시한다. 의사지시서와 포괄평가를 토대로 간호사의 전문적 판단 하에 문제목록을 도출한 후 서비스 제공계획을 수립한다. 간호사를 포함한 전문인력이 건강상태 관찰 및 모니터링, 검사, 처치, 교육 및 상담, 의뢰 서비스를 제공하고, 제공된 서비스에 대해서 정기적으로 대상자의 건강 및 기능상태를 평가한다. 평가결과는 의사지시서 내용 및 케어플랜 조정에 활용한다(Figure 1).

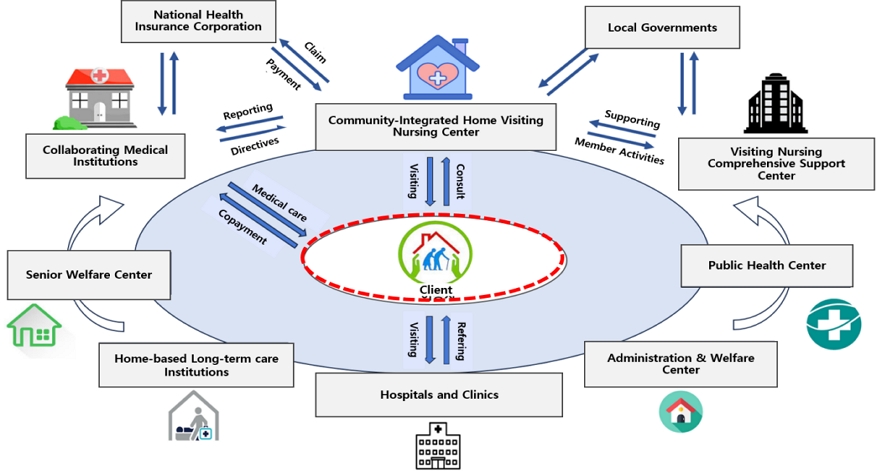

지역통합방문간호센터는 대상자에게 필요한 의료-요양 통합서비스를 지역사회 내 자원에 의뢰 및 연계를 통해 제공한다. 협력의료기관(재택의료센터, 병의원)으로부터 의사지시서를 받아 방문간호를 제공하고, 그 결과를 협력의료기관 의사에 보고한다. 또한 대상자가 평소 이용하는 병의원, 지역보건의료기관, 읍면동 행정복지센터, 재가장기요양기관, 노인복지관, 국민건강보험공단(지사) 등으로부터 대상자 의뢰를 받거나, 지역통합방문간호센터가 이들 기관에 필요한 서비스를 이용할 수 있도록 적극적으로 의뢰 및 연계한다. 대상자의 욕구에 따라 필요시 시군구 통합사례회의에 참석하고, 다양한 지역사회자원과 협력한다(Figure 2).

지역통합방문간호센터 운영에 필요한 인력관리, 물품관리, 청구업무, 기관홍보 등 다양한 과제를 공동으로 해결하고, 지역 내 방문간호 운영체계의 안정화를 지원하기 위해서 시도 간호협회 산하에 방문간호종합지원센터(가칭)를 설치한다. 중앙정부 및 지방자치단체 보조금 등을 통해 설립한 방문간호종합지원센터는 지역통합방문간호센터 개설 및 운영 지원, 방문간호사 인력 지원, 방문간호사 확보 및 유지를 위한 정책 개발, 지역통합방문간호센터 운영 사례 효과 분석 및 홍보, 간호사 교육·연수 실시 등의 업무를 수행한다. 또한 방문간호서비스 질 관리 가이드라인을 개발하여 자체모니터링 및 외부평가 등 관리방안을 마련하고, 방문간호 업무 표준화 및 효율화 방안을 도출, 우수 사례를 제안하는 역할도 수행한다.

Ⅳ. 논 의

2025년 초고령 사회에 진입한 현시점에서 다양한 유형의 재택의료서비스가 제공되고 있음에도 간호행위에 대한 법적 제약, 분절적 서비스 제공체계, 간호사 고용의 어려움, 대상자의 방문간호에 대한 인식 부족, 방문간호 확대를 위한 정책지원 부족 등으로 방문간호가 활성화되지 못하고 있다. 특히 의료적 요구가 있는 암 등 중증 환자, 생애말기 환자 및 야간 및 휴일 등에 발생하는 긴급환자 등 거동불편자의 요구를 충족시킬 통합적 간호서비스 제공체계가 마련되어 있지 않아 대상자의 요구를 제대로 충족시키지 못하고 있다. 이에 본 연구는 노인, 장애인, 중증 소아, 정신질환자, 만성질환자 등 거동불편자의 지역사회거주 지원을 위한 의료적 요구를 충족시킬 방안의 일환으로써 간호사 주도형의 지역통합방문간호센터 모형을 제안하였다.

본 연구에서 제안하는 간호사 주도형 지역통합방문간호센터 모형의 주요 내용은 첫째, 건강보험, 장기요양보험 두 제도 하에서 분절적으로 수행되고 있는 방문간호에서 탈피하여 대상자 중심으로 하나의 통합형 방문간호센터 내에서 포괄적이고 지속적인 서비스를 제공한다. 둘째 거동이 불편하여 재가에서 의료간호서비스를 받아야 하는 중증 소아부터 생애말기 노인까지 전 생애 주기 대상자 모두를 포함한다. 셋째, 서비스 내용 및 범위는 현행 방문간호서비스로 제공되고 있는 간호처치, 교육, 상담, 연계 및 의뢰 이외 24시간 긴급대응, 생애말기, 퇴원 후 지원 등의 간호업무를 다양화하고 전문화한다. 또한 간호서비스 이외 구강관리, 신체적, 인지적, 재활훈련, 감각훈련, 일상생활훈련 등의 서비스로 확대한다. 넷째 기관의 책임성 및 경영의 합리화를 위해 개인이 개설한 소규모 방문간호기관보다는 일정수준 이상 간호사를 채용한 법인형 제공기관을 권장한다. 다섯째 필요시 간호사 이외 물리치료사, 작업치료사, 언어치료사, 치과위생사 등 인력을 추가 고용할 수 있으며, 생애주기 전반에 걸친 전인적 서비스를 제공하는 다직종 팀 접근을 지향한다. 여섯째 간호사, 간호조무사 등 재가에서 의료간호, 요양 서비스를 제공하는 인력의 역량을 강화할 수 있는 교육 프로그램 제공 체계를 구축한다. 특히 재가에서 간호사가 산소요법, 욕창치료, 영양 및 수분관리, 생애말기 간호 등 간호처치 행위의 전문성을 강화할 수 있는 실무 위주 교육 프로그램을 개발하여 운영한다. 일곱째 방문간호종합지원센터를 설립하여 지역통합방문간호센터 개설 및 경영지원, 서비스 제공 인력에 대한 교육 및 연수, 간호사 인력 확보 및 취업연계, 방문간호센터 홍보 등을 지원하고 방문형 간호업무의 표준화, 서비스 질 향상 및 방문간호 활성화를 위한 정책 개발을 도모한다.

이상의 간호사 주도형 지역통합방문간호센터가 구현되기 위해서는 현행 법 개정을 포함한 여러 측면에서의 제도가 개선될 필요가 있으며 그 내용은 다음과 같다. 첫째, 지역통합방문간호센터 설립에 대한 법적 근거 마련을 위해 관련 법 제·개정이 필요한데, 이는 의료법 제33조(개설 등) 및 국민건강보험법 제42조의 제1항에 지역통합방문간호센터를 요양기관으로 추가하는 방안이 있을 수 있고, 의료요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률에 지역통합방문간호센터 설립 근거를 구체적으로 명시하는 방안이 있을 수 있다. 그리고 노인장기요양보험법을 개정하여 장기요양기관의 지정에 따른 방문간호기관은 국민건강보험법에 따른 방문간호기관으로 지정받은 것으로 간주하는 방안이 있을 수도 있다. 둘째, 재택의료 시범사업 등 의원급 의료기관에서 발생하는 간호공백을 지역통합방문간호센터 간호사가 연계하여 해결할 수 있도록 업무 범위를 정하는 법적인 개정이 필요하다. 셋째, 의사지시서와 관련하여 간호사가 할 수 있는 의료행위에 대한 구체적인 구분을 통해 재가에서 대상자가 요구되는 간호서비스가 수행될 수 있도록 제도개선이 시급하다. 즉 의사가 직접 수행해야 하는 의료행위의 범위와 의사 지시 하에 간호사가 수행할 수 있는 의료행위(‘진료의 보조’ 등)에 대한 구분이 필요하다. 의료법 제27조(무면허 의료행위 등 금지) 제1항에서 의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며, 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없다는 규정에도 불구하고, 의료법 제2조(의료인)에 제시되는 ‘지도’를 어떻게 해석하는지 기준조차 모호한 상황이다. 보건과 의료의 개념의 모호함은 간호 등의 보건활동의 고유성을 축소시키고, 오히려 의사가 보건직종 전체를 과잉 대표하도록 부추기는 상황을 초래하고 있다(Shin et al., 2023). 이는 각 직역의 책임과 권한에 기반을 둔 협업을 중시하고 발전시켜 가는 영국, 프랑스의 사례와는 상당히 대조적이다. 일본의 경우 의사가 반드시 수행해야 하는 절대적 의료 행위와 의사지시서에 의해 간호사가 수행하는 상대적 의료 행위로 구분하고는 있으나 법령에 의한 명확한 구분이라기보다는 후생노동성이 관계 기관으로부터 회신을 축적한 것이라 밝히고 있다(Ministry of Health, Labor and Welfare, 2014). 넷째, 수가 측면에서는 시간당 적정 수가 정비 이외 방문간호제공기관에서 제공하는 초기 포괄사정수가, 지속상담·연계관리료, 전문간호사 가산, 24시간 긴급대응 가산(가정간호에도 조조, 야간 방문 추가), 호스피스 및 생애말기 호스피스 수가, 지역사회연계관리료 등을 신설해야 하며 이를 적용할 수 있도록 수가체계를 개발하여야 한다. 다섯째 지역통합방문간호센터는 의료기관과의 협력이 필수적이므로 MOU 체결 및 촉탁의 지정으로 의사지시서 발급을 받는 경우 가산율을 적용하거나, 재택의료관련 시범사업을 실시하는 의료기관에서 재가 대상자의 방문간호를 지역통합방문간호센터에 의뢰할 경우 연계 및 의뢰수가를 지급(수가 신설)하는 등 병의원에 인센티브를 제공하는 제도적 개선방안이 필요하다. 여섯째 지역통합방문간호센터의 표준화된 방문형 간호의 질 확보를 위해 질 관리 평가 가이드라인 개발 및 활용, 질 향상을 위한 조사 및 연구 등의 관리체계가 구축되어야 할 것이다. 일곱째 협력의료기관과의 정보체계 및 ICT의 활용체계가 구축되어야 한다. 24시간 365일 대상자의 방문요청에 효과적으로 대응하기 위해서 협력의료기관과 상시 대상자 정보를 교환하고 추가적으로 의사지시서를 받을 수 있는 정보체계 및 ICT의 활용체계 구축이 필요하다. 정보체계 및 ICT의 활용체계는 협력의료기관의 의사-지역통합방문간호센터 인력 간에 우선적으로 구축되어야 하며 점차 대상자-방문간호사 간에 정보를 신속히 교환할 수 있도록 확대될 필요가 있다. 협력의료기관 이외의 병의원, 장기요양기관(장기요양 재택의료센터 포함), 보건소 등 지역자원과 자료를 공유할 수 있는 정보체계도 장기적으로 구축될 필요가 있다. 마지막으로 일본 방문간호종합지원센터는 신임방문간호사 및 관리자 연수 등 경력별 교육 및 연수계획을 수립 및 시행하여 간호사의 전문분야에 대한 역량을 증진시키고 있으며, 이러한 연수사업은 지방자치단체차원(사이타마현)에서 지원하여 회원 개인의 부담금액은 없다. 이를 참고하여 간호사의 교육 및 연수 프로그램을 통한 역량 강화 전문 교육프로그램 개발 및 중앙 정부와 지방자치단체의 간호인력연수 사업비 보조 방안 마련이 필요하다.

이상의 본 연구는 노인, 장애인, 중증 소아, 정신질환자, 만성질환자 등 거동불편자의 의료적 요구를 충족시키기 위한 방안의 일환으로써, 방문간호 서비스 대상자를 중심으로 통합적 간호서비스를 제공하기 위한 간호사 주도형 모형을 개발하고 본 모형이 실현될 수 있기 위한 제도개선 방안을 구체적으로 제시하였다는 점에서 커다란 의의가 있다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 초고령화 사회 진입 이후 거동이 불편하여 재가에서 간호서비스를 필요로 하는 대상자들의 건강요구에 부응하고자 시도하였다. 본 연구는 국내외 문헌고찰, 간호학계, 실무 및 정책 분야 전문가회의 및 연구진 워크숍 등을 통해 지역통합방문간호센터 모형을 개발하였다.

본 연구에서 도출한 지역통합방문간호센터의 주요 특징은 전 생애주기 대상자 포괄, 대상자 중심 통합서비스 제공, 지역 밀착형 서비스 제공, 법인형 간호센터 개설 권장, 간호서비스 범위 확대 및 전문화, 다직종 팀 접근, 서비스 제공인력 역량강화 체계구축이다. 또한 대한간호협회 산하 17개 시도간호사회의 하부조직으로 방문간호종합지원센터를 설립하여 지역별 지역통합방문간호센터를 지원하도록 제안하였다.

본 연구에서 제안한 지역통합방문간호센터 모형이 시범사업을 거쳐 성공적으로 지역사회에 정착하고 발전하기 위해서는 다음과 같이 제언한다. 첫째, 서비스 대상자의 수요에 대응하여 의료와 요양서비스 제공을 위한 통합적 서비스 제공기관 개설, 재가 기반 간호사 업무 범위 및 수가 정비 및 의뢰/연계 체계와 기록 체계(욕구평가 기록지, 방문간호서비스 제공기록지, 각종 청구 양식 등) 등 법적, 제도적 개선이 필요하다. 둘째, 지역별 방문간호 수요와 대상자 추계 그리고 이에 따른 인력을 확보하고, 교육훈련을 지원하는 지역 특화된 시스템 구축이 마련되어야 한다. 셋째, 방문간호의 질적, 양적 확대를 위하여 지역통합방문간호센터의 대규모화, 고기능화와 이에 대한 효과평가 그리고 방문간호 인식 개선을 위한 적극적 대국민 홍보활동이 필요하다.

Acknowledgments

본 연구는 2023년 대한간호협회 연구비로 진행되었음.

This study was supported by Korean Nurses Association fund in 2023.

References

- Centers for Medicare & Medicaid Services [CMS]. (2020). Medicare benefit policy manaul Chapter 7 home health services. https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/Downloads/bp102c07.pdf

- CMS. (2021). Medicare program: General information. https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/MedicareGenInfo/index

- CMS. (2023. March). Number of Medicare home health agencies in the U.S. from 1967 to 2021. https://www.statista.com/statistics/195318/number-of-medicare-home-health-agencies-in-the-us

- DG Employment, Social Affairs and Inclusion. (2018). Peer Review on Germany’s latest reforms of the long-term care system. European Commission. file:///C:/Users/PC/Downloads/2017%20MLS%20Peer%20Country%20Comments%20Paper%20AUSTRIA.pdf

-

Han, Y. R., Yang, S. J., Ham, O. K., Lee, G., Kim, S. H., & Ha, J. Y. (2020). Community care and visiting nursing services in Denmark, Sweden, the United States, and Japan. Journal of Korean Public Health Nursing, 34(1), 5-21.

[https://doi.org/10.5932/JKPHN.2020.34.1.5]

- Health Insurance Review & Assessment Service. (2024. January. 2). Home Nursing Service institutes. HIRA. https://www.hira.or.kr/ra/spclMgtAdmInfm/spclMgtAdmInfm.do?pgmid=HIRAA030003000000&WT.gnb=%ED%8A%B9%EC%88%98%EC%9A%B4%EC%98%81%EA%B8%B0%EA%B4%80+%EC%A0%95%EB%B3%B4

- Japan Visiting Nursing Foundation. (2021). Structure of the visiting nursing system in Japan. Japan Visiting Nursing Foundation. https://www.jvnf.or.jp/homon/visiting_nursing_system_in_japan.html

- Joint ministries. (2024. 3. 1). The era of 10 million senior citizens : Measures for a healthy and happy old age, Ministry of Health and Welfare. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1480732&act=view

- Kaipoke Visiting Nursing. (2023. 6. 15). Visiting nursing covered by long-term care insurance and medical insurance. https://houkan.kaipoke.biz/magazine/receipt/claim-distinction.html

-

Kim, C. W., & Shin, S. K. (2018). A comparative study on the LTC policies between the US and Japan: focusing on ‘Obama care plan’ and ‘Abe-Reform’. Korean Journal of Gerontological Social Welfare, 73(1), 133-161.

[https://doi.org/10.21194/kjgsw.73.1.201803.133]

-

Kwak, C. Y. (2016). Regional comparison of home visiting care service satisfaction among elder beneficiaries of the long term care insurance. Journal of Korean Public Health Nursing, 27(2), 114-123.

[https://doi.org/10.12799/jkachn.2016.27.2.114]

- Lee, J. S., Kwon, J. H., Kim, J. H., Lee, S. H., Lee, H. S., Seon, S. Y, & Hwang, R. I. (2021). Development direction of home nursing under long-term care insurance for the elderly. (2021-1-0020). Korea National Health Insurance Corporation.

- Lee, K. S. Sa, G. J., Han, M. K., An, B. G., & Park, Y. M. (2019). A study on the feasibility of a visiting nursing model for integrated provision of medical and nursing services (2018 Research Report). Health and Welfare Policy Research Institute & Korean Nursing Association.

-

Lee, S. J., & Kwak, C. Y. (2016). Effects of visiting nursing services in long term care insurance on utilization of health care. Journal of Korean Academy of Community Health Nursing. 27(3), 272-283.

[https://doi.org/10.12799/jkachn.2016.27.3.272]

- Lee, Y. K. Kang, E. N., Kim, S. J., Beon, J. K. (2017). Long-term care system reform plan for the elderly to continue to live in the community (No 2017-26). Korea Institute for Health and Social Affairs. https://repository.kihasa.re.kr/bitstream/201002/29489/1/%EC%97%B0%EA%B5%AC%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C%202017-26.pdf

- Ministry of Health Denmark. (2017). Healthcare in Denmark: an overview. https://www.ism.dk/Media/C/A/Healthcare-in%20denmark%20an%20overview%20english-V16-dec.pdf

- Ministry of Health, Labor and Welfare. (2014). Legal Research on Medical Practices. Ministry of Health, Labor and Welfare., Special Research Project on Science https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10803000-Iseikyoku-Ijika/0000060061.pdf

- Ministry of Health and Welfare & Korea Institute for Health and Social Affairs. (2023). 2023 Survey on the Status of the Elderly (2023-84). Ministry of Health and Welfare. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10411010100&bid=0019&act=view&list_no=1483359&tag=&nPage=1

- Ministry of Health and Welfare. (2023a). Guide to pilot project for integrated support of elderly medical and care. Ministry of Health and Welfare. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10411010100&bid=0019&tag=&act=view&list_no=377925

- Ministry of Health and Welfare. (2023b). Second comprehensive plan for supporting nursing manpower. Ministry of Health and Welfare.

- National health Insurance Service. (2024. December. 20). Status of long-term care facilities by city, county, and district nationwide. https://www.longtermcare.or.kr/npbs/d/m/000/moveBoardView?menuId=npe0000000950&bKey=B0019&zoomSize=

- Oh, S. Y., & Kim, M. H. (2015). Current status and implications of German public and private long-term care insurance system. Theme Diagnosis, 78, 20-38. https://www.kiri.or.kr/publication/list.do?catId=26&docId=235

- Park, J. D. (2023). Health care system in Germany[Seminar presentation]. Korean Nursing Association Research Seminar.

- Sato, M. (2023). Current status & future directions of visiting nursing system in Japan [Conference presentation]. Korean Nursing Association 100th Anniversary Korea-Japan Visiting Nursing Symposium, Korea.

-

Shin, Y. K. & Park, Lee, D. S. (2023). A Comparative study of nursing institutions: legal systems in the United Kingdom, France, and South Korea. Health and Social Welfare Review, 43(4). 8-28.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2023.43.4.8]

- So, A. Y., Ryu, H. S., Park, J. M., Kim, E. J., Lim, M. Y., et al. (2020). Elderly health and home health care. Community health nursing II(pp209-238). Soomoonsa

- Statistics Korea. (2025, January 3). Elderly population ratio. Korean Statistical Information Services. https://kosis.kr/search/search.do

- Yang S. J., Han, Y. R., Ham, O. K., Lee, G., Kim, S. H., & Ha, J. Y. (2019). Development of community-based multidisciplinary model for nursing, health care, and long-term care services: Focused on visiting nursing services. Ministry of Health and Welfare.

- WHO (2020. May. 5). Global strategy and action plan on ageing and health 2016-2020, WHO. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_INF2-en.pdf